Résumé :

L’espace public a connu plusieurs mutations, se construisant par phases, et aujourd’hui encore sa notion est en constante transformation. Depuis les grecs, l’espace public est symbole de la démocratie dans la cité, avec ses règles qui instauraient la sécurité des citoyens hors de leurs foyers. Au moyen-âge, la notion d’espace public est d’un point de vu général en « crise » : des invasions jusqu’aux pillages, la cité se fragmente en petites communautés et les espaces publics, ouverts à tous, se font de plus en plus rares. A partir de la renaissance, et le retour de l’homme en ville, la notion de l’espace public se développe dans les cadres physiques et puis symboliques en gagnant des terrains d’étude plus approfondis vers les années 50-60.

Aujourd’hui l’espace public est un vecteur important de la société et les artistes sont un des acteurs qui vont se tourner vers ces lieux pour les activer et les rendre plus « vivables ». Des les années soixante nous pouvons constater, que le concept même d’espace public se détache des institutions, des musées et des centres d’art. L’artiste sort de ces lieux encadrés par des règles, traditions et valeurs pour aller vers l’espace public où il n’y a pas de sélection des publics et où il est en confrontation directe avec le réel, sans exclusivités. Ce départ des artistes en dehors des institutions, va donner suite à une ouverture d’une reformulation de l’idée même de l’œuvre d’art.

Le modèle classique d’un objet-œuvre (vendable, décorable ou collectionnable) va être « abandonné » par un nouvel élan : Les Happenings de Allan Kaprow et John Cage marquent déjà que l’« objet final » est oublié, et que le processus de création de l’oeuvre et l’immédiateté de l’acte artistique sont mis en avant. Dans cette même perspective l’approche directe que l’artiste a avec le public, via des lieux de passages et de rassemblements, vient interroger, au sein du processus lui même, la place qu’aura le public dans la conception de l’œuvre. Cette approche va changer le statut de l’artiste comme « maitre créateur » pour un statut d’acteur/catalyseur.

Il nous a donc paru intéressant d’étudier les enjeux de l’activation d’espaces publics dans les stratégies artistiques. Pour faire nous analyserons les stratégies utilisées par les artistes afin d’activer l’espace public. Cette analyse portera donc en premier lieu sur l’espace public et ses évolutions au regard des artistes et théoriciens de l’art et puis dans un second sur les plates-formes et stratégies artistiques d’activation des espaces publics, basée sur le travail du collectif Les Saprophytes, en analysant le processus artistique crée d’une façon collective.

- Evolution de l’espace public au regard des théories de l’histoire de l’art.

1.1 ESPACE PUBLIC

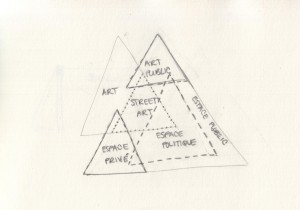

L’espace public représente des lieux/territoires délimités par des espaces privés, la majorité dans des milieux urbains, qui sont accessibles à tous les citoyens et qui n’appartiennent à personne. C’est un espace de passage et de rencontre, où un public s’assemble pour formuler une opinion publique. C’est une sphère intermédiaire entre la société et l’Etat.

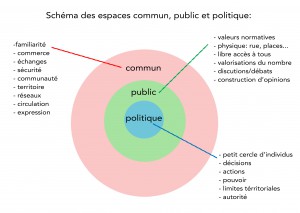

L’espace public fait partie du processus de démocratisation, auquel le professeur Dominique Wolton, dans l’ouvrage « La dernière utopie. Naissance de l’Europe démocratique”, divise en trois espaces : espace commun, espace public et espace politique.

L’espace commun représente les lieux des échanges commerciaux, des signes et des symboles. Il permet la naissance des réseaux humains qui peuvent graduellement devenir des espaces de familiarité, voir de sécurité.

L ‘espace commun est à la fois un espace physique comme territoire et symbolique comme réseau de solidarité, un espace de circulation et d’expression. Et c’est dans ce réseau d’individus au sein de territoires, que nous pouvons appeler aussi des villes ou cités, qu’un espace public peut se développer. Ce processus de développement est possible non seulement dans son aspect physique, celui des rues, places, commerces et échanges, mais aussi dans son aspect symbolique avec l’attribution d’une valeur normative à ce qui est accessible à tous. C’est le lieu de discussion et des échanges d’opinions des individus pour une amélioration de la vie en commun ; Dominique Wolton ajoute d’ailleurs dans son texte :

“Dans le passage du commun au public, se lit ce qui deviendra par la suite la caractéristique de la démocratie, à savoir la valorisation du nombre, le complément, en quelque sorte, du principe de liberté.”[1]

Et c’est seulement en ayant un espace public ouvert à tous, à l’écoute de tous, qu’une autre sphère se créée, plus petite dans son accès mais très importante, celle de l’espace politique. Cet espace est là où les décisions sont prises, c’est le passage à l’acte de toutes les discussions qui ont pu avoir lieu dans les espaces publics. Le mot politique, venant du grec politike, est définit comme « l’art de gérer les affaires de la cité ». En pratique cet espace politique est lié à l’Etat ayant un très large champ d’action, délimitant les espaces territoriaux et exerçant sa souveraineté via une totale autorité.

Alors puisque l’espace public a besoin d’un espace commun pour prendre des décisions et agir au sein de la société et du territoire, l’art dans les espaces publics peut être un moteur de réflexion sur les enjeux et les problématiques locales qui tissent des liens et provoquent la prise de décisions publiques pour une plus grande autonomie de ces lieux.

1.2 L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC, THEORIES ET PRATIQUES

Depuis les années 60 et 70 il y a une vague d’artistes qui commence à aller vers le public, hors des institutions, musées et galeries, pour travailler non seulement avec le public mais aussi en prenant compte du contexte des lieux où ils allaient agir.

Des artistes comme Jan Świdziński, Daniel Buren et Lothar Baumgarten ont donc théorisé cette tendance en utilisant des concepts comme L’art contextuel et le In-situ pour définir leurs méthodes de travail. Ces concepts seront développés plus tard par des théoriciens comme le critique d’art français Paul Ardenne dans son ouvrage « L’art contextuel ».

En 1976 l’artiste Polonais Jan Świdziński, écrit son manifeste appelé L’art comme art contextuel, où en faisant référence a son propre travail, il développe le concept d’un art contextuel qui se fait comme une action artistique directe dans le réel et est malgré-elle conditionnée par cet approche. La création, à ce sens va prioriser un ancrage dans la réalité plutôt que du coté du simulacre, de la figuration ou des apparences.

Le mot contexte, du latin contextus (assemblage), représente l’ensemble des circonstances liée ou situations, où un phénomène apparaît ou un évènement se produit. Donc l’art contextuel serait un art qui a comme matière de création, le lieu même où il s’installe et qui dans les sphères socio-géo-politiques, s’adapte aux circonstances propres de l’espace-temps présentes au moment du processus.

A cette égard, l’œuvre sera toujours conçue comme une expérience car elle est crée dans l’instant présent, sans savoir d’avance quelles seront ses conséquences.

In situ est une locution du latin qui veut dire « sur place ». L’art in situ, dans cette même lignée de pensée va désigner un art qui est crée en fonction du lieu de son installation, généralement éphémère avec des caractéristiques esthétiques critiques plutôt que décoratives.

Alors l’art qui est crée dans cet assemblage de conditions du lieu spatio-temporel, où il existe, provoque une activation physique et symbolique propre au moment et au lieu. Elle fait revivre la mémoire locale, questionnant son existence, soulevant ses problématiques et par conséquent prenant des décisions concrètes d’actions avec et pour ce lieu.

- Plates-formes d’activation artistique

2.1 ACTIVATION

Le mot activation désigne l’action d’activer, d’accélérer. Dans le domaine de la chimie une activation représente le passage d’une molécule, d’un atome ou d’un ion de sa forme normale à une forme plus riche en énergie et plus apte à entrer en réaction. Même en étant une domaine des sciences humaines, l’art s’approche des sciences exactes au moment où il s’appui dans le réel. Alors la notion d’activation utilisée par la chimie semble très appropriée pour décrire le processus que l’art contextuel déclenche dans l’espace public.

Les espaces publics, comme nous avons pu le voir dans la première partie de ce texte, sont essentiels pour former une opinion publique et un état démocratique. Pourtant la majorité de ces espaces dans la ville, conçus par une urbanisation des fois rapide, sèche et stérile, sont passés inaperçus ne pouvant pas se définir comme zone de pouvoir pour la population. L’activation de ces espaces, catalysée par des artistes, a comme but de redécouvrir et revisiter ces lieux en formant des réseaux citoyens pour questionner son usage et agissant sur le terrain pour améliorer les conditions de vie locale.

2.2 LE PROCESSUS D’ACTIVATION DANS LA PRATIQUE : Analyse du projet Les Beaux-Monts d’Hénin

Le collectif pluridisciplinaire Les Saprophytes, crée en 2007 est composé d’un groupe de six personnes ayant des formations diversifiées comme, le paysagisme, l’architecture et le graphisme, et développant un travail de « réflexion active et expérimentale sur la place et l’implication de l’Homme dans son milieu. »[2].

Leur démarche s’appuie sur sept fondements : « La diversité » : pour mettre en avant les particularités de chaque lieux et chaque projets, « la rencontre » : exploiter ce potentiel de la rencontre pour donner des nouvelles dimensions au lieu et à la ville, « la spontanéité » : créer des actions spontanées dans des territoires qui en contra-partie ont toujours d’actions contrôlés et programmés, « l’écologie pratique/économie de moyen » : ils priorisent l’utilisation des ressources locales offerte par le lieux en question en recyclant en allant contre l’idée consumériste, « l’autonomie » : activer l’espace en donnant des outils pour une plus grande autonomie de celui-ci , « l’expérimentation » : rentrer en action et a la rencontre de la population pour construire un espace public et « le passer le relais » : donne une continuité aux projet qui sont repris par le public locale.

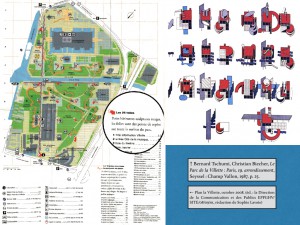

Ces fondements dans la pratique du collectif prennent des formes diverses en fonction du milieux qu’ils activent. Comme par exemple dans le projet Les beaux-monts d’Hénin commencé dans l’année 2011 et qui a eu une durée de trois ans. Ce projet divisé en trois étapes, s’installe à la cité de Darcy dans la commune de Hénin-Beaumont au nord de la France.

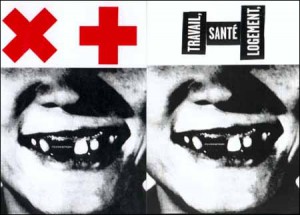

Pour bien comprendre le choix du lieu où se passe ce projet, il est nécessaire de bien de souligner le passé historique de la commune et principalement de cette cité et les conditions politiques d’aujourd’hui. En 1852, la découverte de la houille (roché charbonnée sédimentaire) dans la région fait venir en des nombreux étrangers pour travailler dans les mines. Au debout du XXème siècle la ville devient symbole du Jeune syndicat avec Fédération syndicale des mineurs du Pas-de-Calais. Dans les années 70 tous les puits de mines sont fermés et la ville rencontre une crise due à la transition économique difficile. Avec cette crise l’augmentation d’une politique d’extrême droite nationaliste à la fin des années 80 prend place dans la ville et qui perdure encore jusqu’aujourd’hui.

En même temps que le collectif commence ce projet, la cité de Darcy se prépare à une rénovation urbaine avec plusieurs chantiers.

L’envie du collectif dans ce projet a été « d’impliquer les habitants du quartier dans une redécouverte et une reconquête de l’espace public en tant que lieu de rencontre, de lien social et du « faire ensemble »[3].

La première étape du projet a été rencontrer les habitants et découvrir le territoire. Cette étape prend forme par un jeu de pistes dans le quartier, dans une ambiance festive où chaque épreuve proposait une transformation des espaces par des micro-interventions collectives. Cette première opération va réactiver les espaces publics en faisant revivre ses histoires et mythes et a permis une première rencontre du collectif avec les habitants. À partir de là, l’idée de réorganiser une ancienne fête du quartier, du temps des mineurs, est née.

La deuxième étape du projet se fait comme une coproduction avec les habitants d’un portrait du quartier. À travers un travail de recherche sur ses habitants, ses maisons, sa nature et son école ils récoltent des avis et rêves sur le devenir de la cité de Darcy. Cette étape prendra forme à travers des constructions collectives, interviews et discussions pendant une semaine que se finira par une grande exposition à ciel ouvert, sur un des terrils qui entourent la cité, qui aura la forme d’une fête appelée « Ducasse on de Moon ». L’exposition va contenir des projections des vidéos avec les portrais des habitants, une installation de jeux construits collectivement, un banquet public, des happenings musicaux et théâtraux, une visité guidée du quartier et une exposition photos.

La troisième et dernière étape, a comme principe « d’engager une démarche active en invitant les habitants à investir leur quartier »[4]. Celle-ci débute par une construction collective d’un lieu de rencontre et de culture de jardins potagers partagés, disséminés dans le quartier. L’heure de la récolte, les légumes sont utilisés dans un premier temps pour créer et tester des plats, distribués par un food-truck itinérant, dans un second temps, pour organiser un grand repas collectif qui clôturera le projet.

Nous pouvons percevoir dans ce projet artistique un exemple concret d’une activation des espaces publics. Dans les différentes phases de ce projet nous pouvons souligner un enchainement logique d’actions dans son processus comme une forme de stratégie.

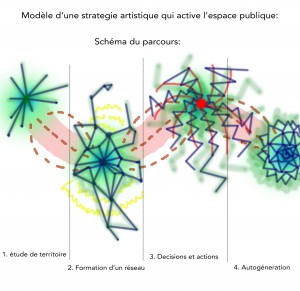

2.3 UN MODÈLE À L’ESSAI

À partir de l’analyse du processus de ce projet, en essayant de trouver une stratégie de travail qui pourrait être applicable et adaptable à chaque lieu, je diviserais ce processus en quatre phases : 1. Étude du terrain: recherche sur le contexte social, politique et économique et rencontre avec les habitants ; 2. Création d’un réseau qui décidera collectivement des actions pour une amélioration de l’espace ; 3.Concrétisation des actions collectives; et 4. Au fur et à mesure que ce réseau local, crée par le projet, commence à s’autogérer et gérer l’espace, l’artiste va graduellement se retirer et conclure son acte.

Cette synthèse classificatoire du processus peut alors devenir un modèle d’une méthode artistique pour une réelle activation de l’espace public.

2.3 ACTEUR ET ACTEURS

Si nous prenons cette méthode comme modèle d’un art qui active l’espace public, l’artiste devient le catalyseur d’un processus qui enrobe et engage le public qui devient aussi acteur/créateur et témoin. L’art qui active l’espace public est forcement un art collaboratif, sans la participation des gens qui habitent le lieu cette activation serait incomplète ne pourrait pas prendra place dans la vie quotidienne de ce lieu.

3. Conclusion :

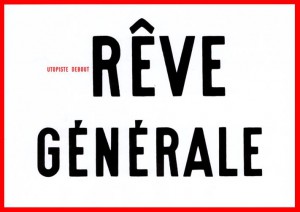

L’art travaillant sur l’activation des espaces publics, est un agent démocratique qui révèle des tensions et conditions sociales, écologiques et politiques pour faire penser/rêver et mettre en action un avenir émancipé.

L’art contextuel restaure le lien social en agissant dans des lieux spécifiques pour créer une micro-politique et gérer une autonomie de ceux-ci. Un art de contre-pouvoir par ses caractéristiques expérimentales, qui s’émancipe et dont son existence ne dépende plus du marché où des institutions. Un art pour tous.

Dans la pratique, très peu sont encore les artistes qui se tournent vers l’espace public en tenant compte de tout le processus d’activation de ses espaces. Mais si dans un avenir proche ce phénomène tendrait à augmenter, est-ce que l’art pourrait avoir le pouvoir de changements politiques réels dans une échelle plus grande? Cet art qui piétine dans tous les domaines ne serait pas un art complet ? Dans le sens où il y a l’activation de tout les domaines et les savoirs faires humains pour une création collective concrète.

Victoria Linhares

Bibliographie et webographie :

Ouvrage :

– Paul Ardenne, « Un art contextuel : Création artistique en milieu urbain en situation, d’intervention, de participation », Champsart, Ed. Flammarion, Paris, 2002.

Articles :

– Christian Ruby, « L’art public dans la ville. », EspacesTemps.net, Dans l’air, 01.05.2002, http://www.espacestemps.net/articles/art-public-dans-la-ville/

– Dominique Wolton, « La dernière utopie. Naissance de l’Europe démocratique” Paris : Flammarion, 1993. Extrais sur l’Espace publique: http://www.wolton.cnrs.fr/spip.php?article67

– Paul Ardenne, “Art et politique: ce que change l’art “contextuel””, Revue L’art même, numéro 14, Belgique. Source : http://www2.cfwb.be/lartmeme/no014/pages/page1.htm

– Paul Ardenne, “L’art dans l’espace public: un activisme”, Revue Edredon, Quebec, 2011. Source : http://edredon.uqam.ca/upload/files/plumes/2011/Paul_Ardenne2.pdf

– Mikkel Bolt Rasmussen, “L’art interventionniste entre réforme et révolution : l’Internationale situationniste, l’Artist Placement Group, l’Art Workers’Coalition », Revue Variations, Le choix du petit, 2011.Source : http://variations.revues.org/170

Web-sites:

– http://www.les-saprophytes.org

– https://evemarieblog.wordpress.com/2013/07/29/le-developpement-despaces-publics-par-les-artistes-en-arts-visuels-et-la-pensee-darendt-et-de-benjamin/

– http://www.laviedesidees.fr/Au-hasard-de-l-espace-public.html

– http://esse.ca/fr/dossier-lart-contextuel-un-entretien-avec-paul-ardenne

[1] Extrais : http://www.wolton.cnrs.fr/spip.php?article67

[2] Extrais du site officiel du collectif Les saprophytes. Source : http://www.les-saprophytes.org/index.php?cat=sapro

[3] Extrait du texte sur le projet Les Beaux-Monts d’Hénin. Source : http://www.les-saprophytes.org/index.php?cat=henin

[4] Extrais du texte sur le projet Les Beaux-Monts d’Hénin. Source : http://www.les-saprophytes.org/index.php?cat=hb

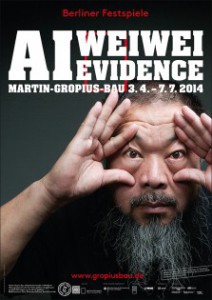

« (…) Depuis 2008 je recherche la vérité, par respect pour les victimes du séisme et pour qu´on ne les oublies jamais. J´ai lancé une appelle pour qu´on retrouve les noms des disparus. C´est devenu un acte citoyen. C´est une premier dans l´histoire de la Chine. On a réussi à trouver le nom de plus de 5000 victimes. Les autorités ont en pris prétexte pour fermer mon site d´internet et m´accuser de subversion. C´est une raison de plus pour continuer à relayer ces informations. Ce sont des vérités toutes simples, mais dans une société comme celle-ci, elles sont considérés comme dangereuses. Je ne suis pas un homme politique, juste un artiste qui a envie de dire certaines vérités. C´est essentiel pour moi, entant que personne »

« (…) Depuis 2008 je recherche la vérité, par respect pour les victimes du séisme et pour qu´on ne les oublies jamais. J´ai lancé une appelle pour qu´on retrouve les noms des disparus. C´est devenu un acte citoyen. C´est une premier dans l´histoire de la Chine. On a réussi à trouver le nom de plus de 5000 victimes. Les autorités ont en pris prétexte pour fermer mon site d´internet et m´accuser de subversion. C´est une raison de plus pour continuer à relayer ces informations. Ce sont des vérités toutes simples, mais dans une société comme celle-ci, elles sont considérés comme dangereuses. Je ne suis pas un homme politique, juste un artiste qui a envie de dire certaines vérités. C´est essentiel pour moi, entant que personne »