La marche semble être à mon avis le moyen le plus adapté quand il s’agit de relever une expérience du lieu. La marche et, dans l’occurrence le fait de circuler, à la base du dispositif artistique (visant à faire du lieu une expérience) met en relation la perception spatiale, voire la conception spatiale, avec une expérience corporelle.

L’intervention d’un espace à travers la marche met en place la question de l’action au moyen du corps (de l’artiste ou autre) et sa circulation au sein d’un lieu précis, fait qui révèle la condition dynamique du point de vue (soumis à des variables).

Il est peut être question de mon intérêt pour le dessin qui m’a poussé à mettre en relation l’idée d’intervention d’un espace public au fait de l’inscrire directement au moyen de la trace sur le terrain en question, à l’idée du terrain comme support. De même, le fait de tracer un parcours sur un territoire précis renvoie forcément à la cartographie.

Le Land art et l’in situ.

Les interventions dans le paysage réalisées par les artistes du Land Art dans les années 60 -70 abordent la problématique de l’in situ, en tant il s’agit d’œuvres conçues dans le paysage par rapport à un site spécifique, dont la configuration devient inséparable du site lui-même. Dans ce sens l’in situ devient lui-même support et œuvre, dans une conception dynamique qui comme bien l’explique Anne Cauquelin « relève d’une construction continuée, à la fois éphémère et permanente. L’œuvre est hors d’elle même, elle est dans ce qu’elle met en vue et regarde ; l’environnement y est l’acteur principal. »[1] Ainsi il s’agirait du « mouvement permanent de la mise en situation du regard et de l’œuvre, de l’environnement et de l’artiste ».[2]

Dans ce sens pour les land artistes l’œuvre in situ serait une manière de révéler un certain état des choses d’un lieu précis et leurs relations entre elles. Un moyen de faire référence à la dialectique entre le site et son environnement.

Bien que la plupart des interventions du land art placées dans le paysage ne revendiquent pas d’un statut d’intervention de l’espace public, il y a dans ses idées autour du site, des idées fondamentales pour les interventions artistiques dans l’espace public (en tant l’importance du contexte).

Ainsi, même si les œuvres du land art ne problématisent pas autour du statut public ou privée de l’espace dont elles interviennent, le travail autour du site qu’ont menée les artistes dans cette démarche artistique de l’in situ, a favorisé le travail d’intervention dans l’espace public, surtout des artistes soucieux du contexte et des dynamiques présentes sur le site, jusqu’à nos jours.

Les interventions du Land Art sont réalisées dans des zones géographiques éloignées des lieux traditionnels d’exposition d’art et ont besoin alors d’un système de relais qui leur permettrait d’établir une relation avec la critique, le publique, voire le système de circulation de l’art. Face à cette nécessité d’intermédiaires, les documents (photographies, cartes, textes, entre autres) s’imposent comme un support et un moyen de transporter l’œuvre au sein des institutions comme la galerie ou le musée. Ainsi prend forme le non-site, à travers des documents comme des photographies, des cartes, des textes, le site se transforme, se dématérialise, se « transporte ainsi hors de lui-même, et, pour attester de son existence, s’expatrie en usant d’un support qui le transforme en image .»[3]

Ainsi les diverses couches de ces dispositifs artistiques s’organisent dans une logique du réseau qui est à la base de plusieurs interventions in situ jusqu’à nos jours.

La carte.

L’utilisation de la carte s’est avérée pour les artistes du Land Art, en plus d’un moyen de médiation comme un outil très plastique, en tant elle permet de se repérer par rapport à un point géographique (au réel), mais au même temps d’en faire l’abstraction. A ce sujet Gilles A. Tiberghien parle de l’intérêt qui a suscité la carte entre les artistes du Land Art en raison de son caractère ambigu en étant « précisément le type de grille qui à la fois « refoule » les dimensions du réel, et s’y soumet. »[4]. Dans cette logique de la carte comme outil plastique, Dennis Oppenhiem s’en est servi pour réaliser ses Gallery Transplant, des opérations de transposition ou de « dis-location »[5], lors qu’il inscrivait le plan d’une galerie directement sur le sol d’un lieu situé ailleurs dans le paysage américain, ainsi il transformait la configuration physique d’un espace particulier et lui donnait une nouvelle réalité abstraite.

Les caractéristiques plastiques et créatives de la carte ont été soulignes pas Deleuze et Guattari lors qu’ils affirment que la carte « est connectable dans toutes ses dimensions, démontable renversable, susceptible de recevoir constamment des modifications. Elle peut être déchirée, renversée, s’adapter à des montages de toute nature, être mise en chantier par un individu, un groupe, une formation sociale. On peut la dessiner sur un mur, la concevoir comme une œuvre d’art, la construire comme une action politique ou comme une médiation. »[6] (p.20 Mille Plateaux / p.165 Tiberghien)

Lors des interventions dans l’espace, le travail avec la carte peut être présent de manière plus ou moins directe et prendre diverses formes. Ainsi par exemple elle peut être évoquée à travers de documents, dessinée directement sur le territoire, expérimenter des changements d’échelle et être détournée, entre autres.

Richard Long a fait recours à la photographie comme document de ses interventions dans le paysage. La légende figurant dans chaque image situe l’événement dans un moment et un lieu géographique spécifique.

Il fait référence à la carte en fixant chaque image sur un lieu et il crée un système d’images qui mettent en relation différents points géographiques répandus dans le globe. L’artiste donne ainsi l’impression d’avoir parcouru le monde en donnant une dimension globale à l’œuvre.

Les traces du passage de Long se déploient donc sur deux niveaux, du locale au globale, d’abord les traces faites sur chaque site au moyen de l’inscription de lignes ou de la disposition d’éléments du site même, et puis, dans une dimension immatériel, le système de traces photographiques qui relie chaque intervention à diverses points géographiques sur la surface du globe. Ensuite la ligne imaginaire est capable de relier ces événements séparés dans le temps et l’espace et construire une grille qui se déploie sur la surface du globe.

Bien que la nature de l’espace où s’inscrit chaque intervention de Long, en tant son statut d’espace privée ou public (ou protégé), ne semble pas être une question relevant dans sa démarche, l’ensemble de ces actions s’inscrit de par son échelle globale dans la sphère de ce qui pourrait toucher en quelque sorte l’espace public dans la mesure qu’il interpelle un espace commun, dont nous tous en tant qu’habitants sur la planète participons. (Je pense à l’espace commun par exemple face aux problématiques autour de la protection de l’environnement qu’interpellent à toute la population).

De même, Richard Long donne l’impression de circuler librement sur la surface du globe, N’est-il pas en train d’interpeller aussi la question des marges et les limites par rapport à la mobilité de certaines populations ?

Francis Alÿs utilise la carte pour aborder la question des limites et inscrit la carte à l’échelle du réel directement sur le terrain, il met en question les marges en activant la ligne et sa signification comme frontière. Au même temps à travers ces gestes il interpelle une problématique d’ordre politique du territoire intervenu.

Dans cette action menée à Jérusalem en 2004 appelée « Sometimes doing something poetic can become political and sometimes doing something political can become poetic », l’artiste marche du Sud au Nord de la ville en suivant la frontière internationalement reconnue après l’armistice de 1948 entre les Juifs et les Arabes, la ligne verte : frontière aujourd’hui gommée, abolie par la colonisation, absente des cartes officielles israéliennes, Il marche pendant deux jours, sur 24 kilomètres, utilisant 58 litres de peinture qu’il laisse couler du pot.

La ligne en question, apparemment étant dessinée trop épaisse sur la carte, soulève la problématique de l’échelle et comment les symboles sont traduits et interprétées par les différentes parties concernées. A travers cet acte il met en évidence la condition abstraite de la carte face au terrain réel (physique), montre la distance entre l’idée d’un lieu sur le papier et le lieu géographique lui-même. Ainsi Il met aussi en évidence le caractère politique du problème en nous montrant la distance entre ce qui a été établi (approuvé) et ce qui a été fait dans ces territoires (le non-respect des marges).

L’intérêt de la carte comme repère du réel réside dans le fait qu’il s’agit toujours d’une fiction. Ainsi, d’après Gilles A. Tiberghien, quand l’art réfère à la carte il y a «toute une gamme de mondes possibles qui fait de l’art une simple actualisation du réel, et du réel, un ensemble indéterminé de mondes artistiques potentiels.»[7]

Le fait d’inscrire la carte à une échelle réel directement sur le terrain en question relève de l’impossibilité de coïncidence entre la carte et le territoire.

Deleuze et Guattari ont introduit la distinction entre carte et calque en tant la carte « ne décalque pas quelque chose que l’on se donne tout fait »[8], au contraire et dans l’optique des caractéristiques plastiques avec lesquelles ils l’ont décrite, la carte serait « génératrice de formes ».[9]

Robert Smithson artiste et théoricien du Land Art, évoque dans ses textes sur la carte et le territoire cette logique du calque par rapport à l’hypothèse de la carte 1 :1. Smithson évoque deux textes littéraires[10] dans lesquels il est question de pousser l’art de la cartographie pour construire des cartes tellement grands et ressemblantes au territoire lui-même que finissent par le couvrir. Dans les deux cas la carte devient inutile, que ce soit abandonnée ou remplacée par le territoire lui-même.

Ainsi un excès d’application ou un excès de abstraction semblerait être les limites de la carte. Dans cette optique pour Gilles A. Tiberghien la carte construit le réel plus qu’elle ne le représente ; elle ne plaque pas un signe sur une réalité, elle fait circuler les significations dont (pour chaque artiste) elle devient le support. »[11]

Ainsi dans l’intervention à Jérusalem, bien que la carte à été travaillé à une échelle réelle sur le territoire lui-même, il ne s’agit donc pas de la carte elle-même inscrite sur la surface du terrain à la manière d’un calque, mais au contraire, l’artiste est en train de créer une nouvelle réalité, située entre la carte et le territoire réel (physique).

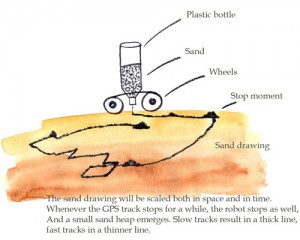

Face à l’intervention à une échelle amplifiée (globale) de Richard Long ou à l’intervention à une échelle réelle menée par l’action de Francis Alÿs, Esther Pollak met en marche une réduction d’échelle dans son projet NomadicMILK project (2009) au Nigeria. Avec l’utilisation d’une technologie de localisation comme le GPS, l’artiste suit les mouvements de divers individus qui participent des systèmes de production économique basé sur le transport du lait dans le Nigéria. La récupération de ces données de localisation permet de reconstruire les routes suivies et de transcrire les parcours à une échelle réduite.

Le projet s’est adapté aux conditions du site et a utilisé, comme outil de visualisation des données, un robot qui va dessiner le parcours suivi avec du sable directement sur la surface du terrain. Ceci résulte formellement assez poétique, dans la mesure dont la ligne est capable de transcrire l’espace et le temps à une échelle réduite.

Le fait de dessiner directement sur le terrain à l’aide d’un robot mobile, au moyen des matières présentes dans le site, comme le sable et en utilisant le sol comme support, fait écho aux caractéristiques du site et de sa population, ainsi que l’interaction des individus et sa relation spatiale autour des traces permet de les confronter depuis un autre point de vue à ses propres traces.

A quel point sommes-nous conscients sur notre participation dans la configuration du territoire, du paysage ?

A travers ces dispositifs, Pollak confronte deux systèmes de production, industriel et artisanale, deux systèmes de mobilité des matières premières qui opèrent sur le même territoire, il s’agit de deux couches de production alimentaire qui prennent forme dans le même paysage, et qui en même temps le configurent.

Il s’agit de rendre visible le transport, la circulation et en quelque sorte matérialiser l’expérience de l’espace au sein d’une communauté avec un style de vie nomade. Ainsi l’artiste se centre sur les réactions des gens confrontés à ses propres traces et comment ils les intègrent comme une partie de ses vies, de son identité. Ainsi le dessin sur le terrain met en place un espace de discussion et d’échange qui touche aussi la sphère de l’espace commun.

Ici comme dans l’œuvre de Alÿs, la carte met de manifeste son rapport analytique au réel, et son statut de construction « aussi réelle que le réel lui-même »[12]

A l’inverse de Long, Pollak opère l’utilisation des informations qui mettent en marche des systèmes globales (GPS, satellite) pour les réduire et les transformer à travers des dessins avec du sable en traces subtiles et éphémères sur la surface d’un terrain spécifique. Dans l’autre sens, Long dessine des traces subtiles et éphémères sur diverses surfaces dans des lieux géographiques différents et les transforme en un système de documents qui font appel à une dimension globale.

Dans ce sens les deux artistes font appel à une double forme de spatialité, deux formes de spatialité que Patrick Barrès associe au modèle de plusieurs installations artistiques du Land Art : d’une part la globalité et le hors échelle confronté au terrain d’expériences physiques, la localité et le sur mesure.[13]

Par rapport à la participation des individus (ou populations) dans la configuration du territoire, le collectif italien Stalker met la marche au centre de ses interventions et ils la pratiquent comme un outil d’interprétation de la ville. Ainsi ils interrogent la réalité urbaine et les pratiques qui s’y développent.

Ils proposent le parcours comme un acte créatif et un moyen d’expression, pour eux c’est une forme d’art qui « permet de souligner un lieu en traçant physiquement une ligne, comme un pré-architecture qui s’insinue dans une nouvelle nature. Le fait de traverser, en tant qu’instrument de connaissance phénoménologique et d’interprétation symbolique du territoire, est une forme opérante de lecture et donc de transformation d’un territoire, un projet ».[14]

Avec une forte influence des préceptes situationnistes par rapport à l’importance de l’exploration de la ville dans une besoin analytique et de construction d’une vision critique de l’urbanisme, la configuration d’un acte subversif et critique dans les interventions de Stalker se présente dans l’idée de traverser plutôt que dans l’idée (romantique) de la dérive situationniste.[15]

Ainsi le détournement de l’espace urbain va de pair avec une transgression des marges et des limites qui met en place l’action de traverser les territoires.

Le collectif centre son intérêt sur les espaces délaissés de la ville et de sa banlieue. Pour eux l’exploration du territoire urbain prend forme comme une action collective, ainsi ils organisent des parcours dans lesquels ils explorent un terrain, le traversent et interagissent avec les éléments ou les individus qu’ils y trouvent. Tel est le cas dans « Il giro di Roma » 1995, action menée à Rome sur un parcours circulaire de 60 km dans un espace de la périphérie, réalisé à pied pendant 5 jours.

Sa démarche s’inscrit dans une pratique de la recherche en mouvement, une recherche « nomade », dans la mesure dont elle agit sur des territoires dynamiques, et comme la seule manière de ne pas entraver le devenir des territoires explorés. Cette pratique d’exploration du territoire de Stalker se rapproche en partie au processus d’instauration du lieu et à l’invention de « paysages dialectiques » dont Patrick Barrès[16] fait référence par rapport aux démarches des land artistes, en tant il s’agit des opérations de reconnaissance du site, les arrangements et les constructions qu’y prennent place et puis les images photographiques et récits d’expérience relais.

Ces opérations participent et configurent aussi les interventions des autres artistes cités dans mon texte, dans la mesure dont toutes les œuvres font appel à une perception des choses dans la multiplicité de leurs relations et non comme objets ou actions isolées. Anne Cauquelin expose bien cette idée par rapport au site in situ lorsqu’elle affirme qu’il « est situation et met en situation, c’est à dire en condition. L’œuvre est sa condition même. »[17] Dans ce sens il y a dans toutes ces interventions un intérêt particulier dans la perception de l’environnement dans le sens d’un ensemble de relations qui se configurent autour de l’œuvre, qui sont en même temps celles qui configurent l’œuvre elle-même.

Je voudrais conclure autour de cette notion de l’exploration des territoires qui est mise en place dans les interventions analysées et le rôle de la cartographie et sa relation dialectique au réel : un réel repéré et refoulé en même temps. Dans ce sens la cartographie occupe un rôle très complexe, en tant elle permet de configurer l’œuvre sur un système de multiples connexions, toujours en mouvement. Que se soit dans sa structure formelle ou par rapports aux significations, la carte permet de relier divers aspects de l’intervention et les pousser vers des nouvelles dimensions. Finalement il s’agit autant d’explorer que de créer des nouvelles dimensions.

Constanza Nilo Ruiz

Bibliographie.

Le site et le paysage, Anne Cauquelin ; Paris, PUF, 2013.

Dans la Vallée. Biodiversité, Art et Paysage, Gilles Clément, Gilles A. Tiberghien ; Paris, Bayard Editions, 2009.

La Pensée – paysage, Michel Collot ; Paris, Actes Sud/ENSP, 2011.

Walking and Mapping : artist as cartographers, Karen O’Rourke ; The MIT Press, 2013.

Le paysage façonné. Les territoires postindustriels, l’art et l’usage, Suzanne Paquet ; Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009.

Land Art, Gilles A. Tiberghien ; Paris, Editions du Carré, 1993.

Au-delà du Land Art. Marges N°14 Revue d’art contemporain printemps/été, plusieurs auteurs ; Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2012.

Ecologies à l’œuvre, Les carnets du paysage N°19, plusieurs auteurs ; Arles, Actes sud, 2010.

[1] Anne Cauquelin, Le site et le paysage; Paris, PUF, 2013. (p.152)

[2] Anne Cauquelin, Op.cit., (p.152)

[3] Anne Cauquelin, Op.cit., (p.155)

[4] Gilles A. Tiberghien, Land Art ; Paris, Editions du Carré, 1993. (p.183)

[5] Therme utilisée par Robert Smithson, « Discussions with Heizer, Oppenheim, Smithson », cité par Gilles A. Tiberghien, Op.cit. (p.186)

[6] Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris, éditions de Minuit, 1980. (p.20), cité par Gilles A. Tiberghien, Op.cit. (p.165)

[7] Gilles A. Tiberghien, Op.cit. (p.171)

[8] Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris, éditions de Minuit, 1980. (p.20), cité par Gilles A. Tiberghien, Op.cit. (p.165)

[9] Gilles A. Tiberghien, Op.cit. (p.165)

[10] Lewis Carroll, Sylvie et Bruno ; Jorge Luis Borges, L’auteur et Autres Textes.

[11]Gilles A. Tiberghien, Op.cit. (p.165)

[12] Gilles A. Tiberghien, Op.cit. (p.171)

[13] Patrick Barrès, Pratiques du site, écologie du lieu, dans Marges N°14 Revue d’art contemporain printemps/été, Au-delà du Land Art, plusieurs auteurs ; Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2012.

[14] Stalker, manifeste :

http://digilander.libero.it/stalkerlab/tarkowsky/manifesto/manifestFR.htm

[15] Guy Debord, « Théorie de la dérive », revue Les lèvres nues n°9, 1956. / Debord propose la dérive comme un comportement ludique – constructif, opposé en tous points au voyage ou à la promenade. D’après lui, la dérive, en tant qu’action menée sans but et sans plan préconçu, serait une manière de détourner l’espace urbain de sa fonction première (qui serait celle d’orienter les foules).

[16] Patrick Barrès, Op.cit.

[17] Anne Cauquelin, Op.cit., (p.152)