Avec une attention particulière aux 5 dernières décennies, nous étudions les différentes formes de dialogue entre art et espace public. Le contexte et la situation nous intéressent, bien au delà des paradigmes de l’art in-situ.

Les articles ici publiés se situent pour la plupart à l’intersection entre les sujets du cours et les sujets de recherche en master des étudiants.

Interventions artistiques qui réintroduisent la nature dans l’espace urbain

De nos jours, à cause du rythme de la vie urbaine la nature occupe presque toujours une place secondaire, en donnant priorité aux besoins de la ville, comme, par exemple, l’amélioration de la qualité de l’air grâce à la verdure, ainsi que l’embellissement de « la jungle » de béton par la construction des parcs et jardins pour le loisir de l’homme.

Mais ceux qui ne restent pas indifférents par rapport à la nature, ceux qui trouvent la source de leur inspiration dans les revitalisations des espaces agressés par l’homme ou ceux qui apportent un autre sens de dimension spatiale à la ville grâce à la présence de la nature sont des artistes.

Robert Smithson ( Broken Circle / Spiral Hill ), Charles Jencks ( Spirals of Time), Maya Lin ( Wave Field ), Olafur Eliasson ( New York City Waterfalls ), Fujiko Nakaya ( Fog Square ), dont les œuvres seront étudiées au cours de cet article, s’interrogent sur la question du rapport entre l’homme et l’espace.

Ces artistes, en mettant en valeur des convictions différentes, évoquent en fait deux faces de la même médaille. D’une côté, des œuvres soulignent que l’homme fait partie de l’univers, et de l’autre, une création montre plutôt notre insignifiance face aux phénomènes naturels.

En étudiant l’histoire de la relation entre l’homme et l’environnement, on voit que depuis l’évolution de la connaissance scientifique, c’est-à-dire, l’époque de la Renaissance, la nature n’est plus considérée comme le prolongement de l’ordonnancement divin. Donc, la nature est désormais soumise à la volonté de l’homme.

Quand on commence à parler de la réinterprétation de la nature dans l’espace urbain à l’époque contemporain nous ne pouvons pas ignorer le Land Art. Ce mouvement artistique apparu aux États-Unis dans les années soixante quand certains artistes, tels comme Robert Smithson, Robert Morris, Walter de Maria, Michael Heizer etc., perçoivent les idées de la génération du baby boom qui rejette le mode de vie de leurs parents : celui de la société de consommation et fait attention au respect de la Terre-mère.

Nous commençons cette présentation de certains œuvres qui réinterprètent la nature dans l’espace urbain par le travail d’un des pionnier du Land Art, Robert Smithson.

Broken Circle / Spiral Hill, deux œuvres inséparables, ont été réalisées à l’occasion de l’exposition internationale temporaire Sonsbeek 71 aux Pays-Bas en 1971, un événement sur le thème de l’espace et des relations spatiales.

Robert Smithson, Broken Circle / Spiral Hill, Emmen, Pays-Bas, 1971

Libre dans le choix d’une place pour sa création, Smithson a choisi une carrière de sable abandonnée à Emmen. Ce lieu correspondait bien avec ses convictions de ces années-là que « les meilleurs sites pour l’art tellurien (Earth Art) sont ceux qui ont été bouleversée par l’industrie, par une urbanisation sauvage ou par des catastrophes naturelles » 1.

Cette province de Drenthe qui est connue non seulement comme la plus grande productrice de tourbe, mais aussi par les Hunebedden, les mégalithes de la préhistoire. L’un des rochers qui faisaient partie à l’époque de ces tombes primitives a été utilisé par Smithson dans Le Circle Brisé parce qu’il était trop lourd pour le déplacer.

Ce bloc apporte une autre vision de la forme de Broken Circle à la manière des aiguilles d’une montre qui « tournent » à l’inverse tandis que le spectateur monte au sommet du monticule. Non seulement cela crée donc cette impression d’intemporalité, mais aussi établit le lien entre le site et l’histoire de ce pays.

Conçues au début comme des œuvres temporaires, ces créations ont en fait revitalisé cette zone industrielle et sont devenues l’une des destinations touristiques de cette région.

Une autre création réalisée quarante ans plus tard en Italie par un architecte américain Charles Jencks Spirals of Time possède certains points communs avec le travail de Robert Smithson.

Réalisé dans le Parco Portello à Milan (2002-2012), cette œuvre de Land Art représente aussi un projet de reconstruction d’une zone industrielle. A l’époque c’était les ateliers de l’usine d’Alfa Romeo qui ont été installés sur le périphérique extérieur de Milan. Cette usine a été détruite dans les années 80.

Charles Jenckes, Spirals of Time, Milan, Italie, 2012

Connu par ses travaux paysagers avec la signification philosophique, Jencks dans ce projet s’interroge sur notre relation avec l’univers. La conception de Spirals of Time est la Ritmo del Tempo, c’est-à-dire, les différents rythmes du temps qui palpitent sur la terre et dans l’univers.

Le parc présente trois périodes de l’histoire culturelle de Milan : préhistorique, historique et contemporaine. Sur la surface du parc nous voyons trois collines dont chacune représente une de ces périodes. Les visiteurs déambulent sur les sentiers, en reproduisant le chemin symbolique de l’homme sur la Terre.

Un autre earthwork qui fait aussi entrer le spectateur dans l’espace de l’univers est le Wave Field, exécuté par une artiste et architecte américaine Maya Lin en 1995.

Cette œuvre est considérée par l’artiste comme une sculpture. Elle se trouve sur le territoire d’un campus de l’Université de Michigan à Ann Arbor près de Aerospace Engineering Departement.

Maya Lin, Wave Field, Ann Arbor, Etats-Unis, 1995

Maya Lin voulait lier son intérêt pour le paysage avec l’ingénierie spatiale. Voilà pourquoi elle a pris la source de son inspiration dans les études en mécaniques des fluides, en aérodynamique et en turbulence.

La sculpture est une simple représentation d’une vague dont le motif répétitif est devenu la base de cette œuvre. Cette forme qui réplique le mouvement de l’eau ou de l’air correspond bien avec le contexte du lieu, du département de ingénierie spatiale de l’université.

Encore un artiste qui est aussi passionné par les mouvement de l’eau : Olafur Eliasson. Son projet New York City Waterfalls représente une installation temporaire réalisée de juillet à octobre 2008 à la suite d’une commande de Public Art Fund de NY. Notamment, il s’agit de quatre cascades qui ont été installées sur East River.

Olafur Eliasson, New York City Waterfalls, NY, Etats-Unis, 2008

Dans son exposé Jouer avec l’espace et la lumière il explique que cette installation n’est pas le désir de montrer le pouvoir de la nature mais plutôt la possibilité de mesurer le temps. Olafur Eliasson dit que cela donne à la ville le sens de dimension. Par exemple : l’eau qui tombe nous donne la possibilité de mesurer le temps et en ressentant le temps nous pouvons en conséquence palper l’espace.

Donc, l’artiste par son œuvre crée non seulement un dialogue avec le spectateur, mais aussi fait penser au temps, à l’éternité, à apprendre à se sentir dans l’espace.

L’idée de faire un espace que l’on peut toucher est aussi très proche de l’artiste japonaise Fujiko Nakaya. Elle utilise le brouillard artificiel comme un matériel pour ses œuvres depuis des années 70. Elle recouvre des espaces publics d’une brume à l’aide de brumisateurs d’eau qui pulvérisent de microscopiques gouttelettes.

A l’occasion de la Nuit Blanche 2013 Fujiko Nakaya a effectué une installation Fog Square en plongeant la Place de la République dans la brume pendant une nuit. Elle rapproche ce phénomène atmosphérique dans l’espace de la ville pour que les visiteurs puissent profiter de cette action, toucher cette œuvre.

Fujiko Nakaya, Fog Square, Paris, 2013.

Mais cette artiste n’a pas de l’objectif de créer des conditions confortables pour les spectateurs pour contempler ce phénomène naturel très rare dans la ville. Au contraire, elle veut voir leurs réactions. Dans l’un de ses entretien où elle expliquait sa passion par le brume, l’artiste a dit : « J’aime quand les gens découvert que c’est mouillé. Quand ils n’y voient plus et que ça leur fait un peu peur. Ils utilisent alors d’autres sens que la vue pour s’orienter ».

Bien sûr ce ne sont que quelques œuvres qui représentent la nature dans l’espace de la ville. Mais grâce à elles nous pouvons remarquer une orientation des artistes vers le thème de relations entre l’homme et l’univers. En cassant la conscience des visiteurs en apportant la nature dans l’espace urbain comme le fait Fujiko Nakaya, en revitalisant la terre agressée comme Robert Smithson et Charles Jencks ou en interagissant avec les spectateurs à l’aide de l’eau qui tombe comme Olafur Eliasson, les artistes créent une sorte de microcosme où la nature représente un relais entre l’homme et l’univers.

1 Smithson R., « Frederick Law Olsmted et la paysage dialectique » in Artforum, février 1973, repris in Jean-Paul BRUN, Nature, art contemporain et société : le Land Art comme analyseur du social, p. 331.

Bibliographie

- Jean-Paul BRUN, Nature, art contemporain et société : le Land Art comme analyseur du social ; Troisième volume : Réseaux sociotechniques, monde de l’art et Land art, L’Harmattan, 2007.

- Colette GARRAUD, L’artiste contemporain et la nature : parcs et paysages européens, Hazan, 2007.

- Fujiko NAKAYA, Fog = Brouillard, Anarchive, 2012.

- Studio Olafur Eliasson: An Encyclopedia, Taschen, 2008.

Sitographie :

- Charles Jencks (site officiel)

<http://www.charlesjencks.com/#!projects>, 20 novembre 2016.

- Maya Lin Studio (site officiel)

<http://www.mayalin.com/>, 20 novembre 2016.

- New York City Waterfalls, Olafur Eliasson (site officiel)

<http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100345/the-new-york-city-waterfalls#slideshow>, 20 novembre 2016.

La démarche de la marche

La marche comme pratique artistique est tout d’abord un outil de création ralliant de nombreuses problématiques. La notion d’espace, le ressenti aussi bien physique que psychique et l’engagement du corps sont tout autant de questions qui peuvent se poser.

« [..] apparaît alors un univers où le déplacement est non seulement le moyen d’une translation spatiale mais également un fait psychique, un outil de fiction ou encore l’autre nom de la production. »1

La marche est une activité quotidienne et personnel et qui sous l’aspect de l’insouciance peut se révéler avoir un impact signifiant.

Comment en somme nous arrivé à faire rentrer la marche dans le champs artistique alors même que c’est l’acte le plus banal et le plus quotidien que nous exécutons chaque jours ?

Pour comprendre cela, nous devons regarder quelques années en arrières, pour contextualiser la naissance de cette pratique artistique.

On retrouve des traces d’artistes arpenteurs sous la formes de récits ou bien de carnets de voyages, comme ceux de Delacroix (carnets Marocains), Edward Hoper (un américain à Paris) ou encore Victor Hugo (escapades amoureuses dans l’ouest de la France)

Déjà dans les années 1920 les dadaïstes ouvrent la voie aux artistes flâneurs. Walter Mehring ou encore André Breton prirent l’initiative de créer des déambulations avec quelque uns de leur amis de manière expérimentale.

Mais le phénomène prit toute son ampleur dans les années 50-60, où l’on remarque une monté en puissance de la société de consommation. Cela engendre l’émancipation individuelle, qui se heurte au cadre familiale présent à cette époque-là.

Dans ces années là c’est l’apogée de l’art conceptuel, qui fabriquait des idées au détriment des produits ou d’objets. Ils ne pouvaient ni être achetés ni vendus. La performance en tant qu’ affirmation de ces idées devint la référence la plus forte de cette période.

Cependant elle ne fut reconnue comme moyen d’expression artistique à part entière qu’à partir des années 1970.

Fin des années 50, Allan Kaprow, crée les premiers Happenings. C’est une intervention artistique qui nécessite activement la participation du public. Le public prend enfin, la place d’un intervenant et non plus un réceptacle passif.

Les actions sont hétérogènes, volontiers provocatrices, elles ne cherchent ni à raconter une histoire ni à l’illustrer, se démarquant de la danse ou théâtre. Le spectateur devient une part de l’œuvre.

L’utilisation du corps comme moyen d’expression artistique est évidemment précurseur du mouvement des marcheurs. On pourrait citer en autre le mouvement Gutaï au Japon qui entre 1955 et 1972, ont inventé leur propre action painting, traversant la toile de leur corps.

Image :2e exposition Gutaï, en 1956, performance de l’artiste

traversant des cadres de papier tendus

En Autriche, l’actionnisme Viennois (1960-1971) utilise le corps pour manifester le rejet profond de la politique conservatrice de leur pays, entre autre, contre le nazisme. Brisant les tabous aussi bien sociaux, que moraux.

(Ces actions ont parfois étés filmés par les artistes et sont pour certaines disponibles, mais payantes.)

L’art corporel rentre aussi en jeu dans son processus provocateur avec des explorations de la douleur, de la sexualité, de la jouissance et du désirs, qui sont tout autant de tabous à cette époque. Les artistes impliquent leur corps dans des interventions qui peuvent être très violentes.

L’artiste et l’œuvre deviennent une seule et même entité. On peut citer comme exemple des artistes comme Gina Pane, qui en 1973 réalisa à Milan, « sentimental action » où elle transperce sa peau d’épine de roses.

Gina Pane-azione sentimentale 001

Gina Pane(1939-1990).Sentimental Action,1973, gallery Diagramma in Milan

Le land art est aussi une pratique qui permet à l’art de sortir de l’institution muséal. Il apparaît vers la fin des années 60. Les premières œuvres sont réalisés dans le paysage.

En 1970 Michel Heizer réalise « double négative », où il fait déplacer 240 000 tonnes de roches dans le désert du Nevada.

Robert Smithson fait parti de ce mouvement et s’impose comme l’un des premiers acteurs et théoriciens.

Image1 :Michael Heizer, Double Negative, 1969-1970, 240,000-ton displacement of rhyolite and sandstone, Mormon Mesa, Overton, Nevada, courtesy of The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Gift of Virginia Dwan, photo by Tom Vinetz

À la fin des années soixante, les premiers artistes marcheurs commencent à apparaître.

En 1967 Richard Long réalise « Line made by walking ».

Cette performance s’est effectué pendant un long voyage entre st Martin et sa maison à Bristol. Juste avant de faire du stop il s’est arrêté dans un champs et a marché jusqu’à créer une ligne. Par la suite, il l’a photographié comme trace de son passage. Il reproduira cette performance dans divers endroits, notamment au Péru en 1972.

Richard long, Line made by walking 1967

Richard long, Line made by walking 1967

Mais aussi Hamish Fulton , qui traverse le monde à pied, sans laisser de traces dans le paysage, mais fait de la marche la condition de sa création. Il affirmera même « no walk, no work »

Sortir de la galerie et du musée

La marche implique de sortir au delà. Elle dépasse les frontières de la galerie, du musée.

Beaucoup d’artistes utilisent le déplacement comme prétexte à la découverte, de lieux inhabituels, où de l’autre.

La majorité du temps nous avons un itinéraire lorsque nous marchons. Nous nous déplaçons d’un point A à un point B. Que se passe t-il donc lorsque les artistes décident de déjouer cette tendance ?

Certains utilisent des protocoles pour se perdre, comme l’artiste Stanley Brouwn.

« Il demande qu’on lui indique sur une feuille de papier l’itinéraire à suivre pour se rendre

dans tel ou tel endroit de la ville, itinéraire que le passant choisit au hasard. Après quoi,

sur la foi du schéma, l’artiste se rend à l’endroit en question. »

d’autre comme le collectif Stalker et Fluxus, vont à la conquête des espaces en friches de la ville, souvent délaissés par l’intérêt commun. Il prennent parfois des risques physiques pour y accéder. Ils choisissent de ne laisser comme rendu que quelques photographies, et une carte illisible, un planisphère étrange. Ils ne cherchent pas spécialement à retransmettre leur expérience de parcours, car ils considèrent que la marche est une expérience personnelle et intime.

image1:Photographie noir et blanc de la transuberance effectuée

autour de Rome par le laboratoire Stalker en 1995

image 2 :Stalker planisfer Roma, document de leur pérégrinationsdans les zones en friches autour de Rome en 1995

« Cette invention n’est pas le seul fait de la marche : elle requiert aussi le franchissement de seuils et de limites » 2

Cette pratique peut donc prendre la forme d’une mise à l’épreuve du corps, une prise de risque. D’autres artistes décident d’expérimenter cette mise à l’épreuve tentant de réaliser des exploits.

« Le culte de l’« extrême » caractérisant la culture occidentale – plus fort, plus intense, plus radical, plus violent, plus vite, etc. – fait de l’exploit un acte logique. Pas d’exploit, pas d’« extrême ». Il faut qu’une limite soit forcée, sinon quoi ? L’acte routinier, l’acte quelconque, l’acte plébéien, désespérément sans intérêt. »3

Cette exemple montre aussi à quel point la marche peut être un prétexte pour se surpasser. Elle est une sorte de défi.

Les artistes Tixador et Pointcheval, entreprirent à plusieurs reprises des périples improbables : faire le tour de France, dans la trajectoire d’un cercle parfait, ou encore se déplacer uniquement en ligne droite, se forçant ainsi à traverser des zones majoritairement impraticables comme les autoroutes.

Il réalise notamment en 2005 une œuvre nommée horizon-20 dans laquelle ils décident de se fixer comme objectif de creuser un Tunnel quelques mètres sous terre pendant une semaine et effectuer 20 mètres. Le chemin se refermant derrière eux. Confiner ainsi, déconnecter du monde, des conditions sont extrêmes et difficiles pour un but dérisoire. Ils se heurtent volontairement à l’obstacle et à la durée de l’acte.

Leur pratique traite de manière humoristique de la quête du succès absolu et joue avec la notion d’échec. Ici réussir n’est pas le réel but. Les deux artistes revendiquent aimer tenter perpétuellement de nouvelles choses qu’ils n’ont encore jamais réalisé. Le but importe moins que le procédé pour y parvenir.

Tixador et Pointcheval, Journal d’une défaite,2006

Francis Alÿs s’amusera lui aussi à jouer avec cet notion du but complètement vain. Dans paradoxe of praxis, il pousse dans les rues de Mexico un pain de glace. Il retransmet par cet acte, l’aspect éphémère de l’œuvre performative.

Francis Alÿs Paradox of praxis, 1997, Mexico

Cet œuvre, introduit aussi la question de la temporalité. À travers l’acte physique du corps ou la fonte du pain de glace, ces artistes éprouvent la durée de manière somatique.

« La marche est ainsi : instrument de recherche qui nous met en présence de l’imperceptible, qui joue avec lui, soit pour le repérer, soit pour le produire,soit pour le recueillir »4

Temporalité et intimité

Tout d’abord, la marche passe par l’utilisation du corps. Qu’est ce que ce corps ?

Notre corps est tout d’abord, notre outil le plus personnel et intime que nous possédions. Il est indissociable de notre esprit. Il en est le représentant. Engager le corps c’est donner de sa personne.

La marche à pour spécificité d’être plus lente que tout les moyens de transport moderne qui nous sont proposés : transports en communs voitures, trains…etc

En cela elle nous fait adopter un rythme plus personnel, et plus contemplatif et introspectif.

« Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil. Se promener, c’est végéter ; flâner, c’est vivre. »5

Nous utilisons notre corps pour manifester nos ressentis. Le corps et l’esprit sont en échange permanent. Il est notre contact avec le monde qui nous entoure, le récepteur et l’émetteur.

La marche est un moyen de ressentir pleinement ce corps. En tant que pratique physique elle a un impact sur celui-ci. Elle fait ressentir en plus de la temporalité, la distance notamment.

À l’échelle du règne animal, l’homme est lent et bien moins agile que d’autre. Nous sommes dépourvu de crocs, de griffes où de pelage. Cependant nous possédons une sorte de « super pouvoir » caché : nous sommes les rois de l’endurance. Nous sommes capable de traquer sur des kilomètres une proie jusqu’à que celle-ci s’épuise. Nous sommes conçus pour marcher.

En tant que marcheuse j’ai pu constater avec surprise à quel point nous sous estimions réellement les capacités de notre propre corps.

Au premier abord, sur une longue distance, cette pratique peut-être douloureuse, mais elle créer un lien très présent entre les ressentis du corps et celui de l’esprit.

L’esprit vient à vagabonder et progressivement devient plus attentif aux phénomènes du corps, la douleur, la soif, la fatigue qui deviennent plus intenses contrairement à notre mode habituel de sédentarité.

Dans notre mode de vie occidentale notre esprit est constamment assailli par diverses distractions. Les écrans, le bruit tout autour. Nous occupons sans cesse notre esprit, rejetant l’ennui. Nous lisons, jouons sur nos portables, écoutons de la musique. On n’oublie parfois de se confronter à soi même, pour faire le point sur nos ressentis, nous poser des questions. Il nous faut être productifs, penser sans cesse à ce que nous « devons faire ».

Flâner est une des rares activités où l’on se retrouve réellement avec soi même. Elle est aussi une sorte de compromis, on ne fait pas « rien » puisque « on marche » et en même temps, on se met à penser, et lorsque toute la liste des choses futiles est épuisée, on se met à réfléchir sur nous même, l’attention change.

En 1988 les artistes performeurs, Marina Abramovic et Ulay, décident d’orchestrer leur rupture amoureuse par une très longue marche, sur la muraille de Chine. Chacun partant du point opposé à l’autre, pour enfin se retrouver et se dire adieu.

Cette performance est une sorte d’allégorie de ce qu’il traverse affectivement. La distance les séparent et ils tentent de se retrouver, une dernière fois.

Cette performance est intéressante, car elle est aussi un parallèle avec les étapes du deuil décrite en psychanalyse. Ils ressentent et exprime physiquement leur douleur intérieure.

Physiquement il vont ressentir le procédé du deuil : Les premiers jours ils sont seuls, ils vont reconnaître la perte et se confronter à la douleur.

Ils vont finalement peu à peu faire abstraction de la douleur physique, jusqu’à ce que celle ci disparaissent réellement.

Le corps s’adapte, il devient plus fort.

Il vont finalement se retrouver tout en sachant que le but de cette performance est de se dire adieu, sans retour.

Ils acceptent. Ils créent une victoire, dans la défaite de leur amour.

individualité et collectivité

Ce corps nous permet donc de nous exprimer à l’échelle individuel mais aussi collectif.

Pour les raisons évoquer précédemment, le corps étant notre représentant, il est assez commun que nous devenions un corps collectif, par exemple lors de manifestation.

La présence du corps vient s’assembler aux autres pour faire office de voix commune. Nous utilisons la marche comme un moyen de manifestation pacifique.

Lygia Pape, réalise dans divers endroit depuis 1968 l’oeuvre « divisor ». Cette œuvre illustre assez bien l’expérience du corps collectif. Les participants de l’œuvre déambulent tous ensemble dans un immense drap blanc. Leur corps est recouvert part le drap qui les relie tous, seul les têtes dépassent. Il devient alors assez difficile d’avancer sans voir les corps. Cette œuvre met en exergue le compromis que fait le corps commun. Il est à la fois plus puissant qu’un corps seul, mais il s’entrave lui même.

Il est très difficile d’avoir un rythme individuel dans une foule. Nous pouvons en faire l’expérience, dans les manifestations, où bien encore dans le métro aux heures de pointes. Nous devons adopter le rythme commun.

« c’est d’ailleurs dans et par le mouvement qu-il incarne que le marcheur retrouve quelque chose que le rythme dans son sens grec -exprime -. Non seulement parce que ce dernier est toujours lié à la corporéité, à la matérialité, sensibilité »6

Le corps est un outil politique à l’échelle collectif mais aussi individuelle.

Certains artistes marcheurs l’utilisent donc pour s’exprimer politiquement. C’est le cas de Regina José Galindo qui en 2003 réalisa une performance nommée « ?Quien puede borrar las huellas ? » (traduction : qui pourra effacer les traces ?) Faisant référence au souffrances enduré par son pays natal, le Guatemala.

Regina José Galindo qui en 2003, dans « Who can erase the traces »,Quien Puede Borrar las Huellas?

Image :Photo Credit: Production stills from video-performance. Image Courtesy of prometeogallery di Ida Pisani, Milan/Lucca

Dans cette performance elle entreprit de marcher pieds nus dans le palais du congrès du Guatemala et notamment dans des lieux très politisés et policier. Elle plongeait ses pieds à intervalles réguliers dans une bassine remplie de sang humain. Cet acte avait pour but de dénoncer la campagne présidentiel de José Efraín Ríos Montt. qui eu lieu en 2003.

Cet homme n’est autre que l’ancien président entre 1982 à 1983. Il est responsable en grande partie du génocide indigènes du Guatemala. l’artiste veut rappeler que le Guatemala n’est pas « un pays sans mémoire », et que les blessures sont toujours là.

Francis Alÿs jouera lui aussi avec l’aspect de l’insouciance, avec poésie sur les limites et la provocation.

En 1993 pour la première fois à Sao Paulo Il se déplaça sur 24 km à la frontière, où il laisse s’échapper un fin filet de peinture bleue jusqu’à Gent, rendant visible son déplacement et la séparation, par une ligne subtile.

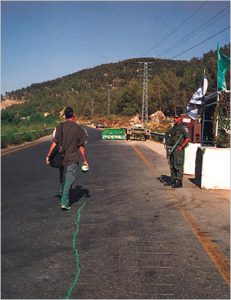

En 2004 il reproduit cette performance, cette fois ci à Jérusalem d’Est en Ouest, la nommant « The green line :Sometimes something of poetic can become political and something political can become poetic »

Il déverse alors 58 litres de peinture verte, à la frontière, sur 24 km, elle aussi, un lieu très politisé.

Cet acte permet par la même occasion de ressentir la distance.

« Politique dans le sens Grec de -polis- la ville comme lieu de sensations et de conflits » 7

Image : photo prise en 2004 à jerusalem pendant sa performance part David Zwirner pour une exposition à la gallery in Chelsea

La retransmission

Dominique Braque dans son ouvrage, parle de la parole comme une libération de l’ambiguïté de l’image.

La marche est une condition de la création pour les artistes nomades. Hamish Fulton proclamait « No walk no work ». Il est cependant assez difficile de retranscrire cette action. Comme nous avons pu le voir les artistes utilisent divers procédés pour capter l’acte du déplacement.

La photographie a cependant quelque chose d’ambiguë, elle est un fragment statique. Dominique Baqué dans son ouvrage Pour un nouvel art politique., parle de la parole comme une libération de l’ambiguïté de l’image.

Cependant aucune des représentations ne sera « l’œuvre » en elle-même. Elle donne forcement naissance à une autre création.

« … le tout constituant une activité quotidienne et insaisissable. Par sa quotidienneté même, cette activité ne peut être relatée. » 8

Comme nous l’avons vu, certains artistes décident de laisser des traces dans le paysages comme Robert Smithson ou encore Richard Long, d’autre choisissent d’en prendre le contre pied.

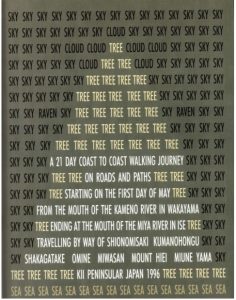

C’est le cas de Hamish Fulton. Les seules traces de ces pérégrinations sont des photographies prisent de manières frontales, typiquement du point de vue du marcheur, au beau milieu de la route. Il réalise notamment des tableaux abstraits, où les mots suspendus font office de ressenti du paysage, ce dégageant de la simple représentation, ou description.

A 21 DAY COAT TO COAST WALKING JOURNEY… JAPAN 1996,

Image sourced from Land Art (Taschen), 2006

« l’œuvre comme objet fini s’efface devant l’œuvre-en-cours »9

Francis Alÿs quant à lui, trouve une alternative et se transforme en artiste collectionneur avec son œuvre « magnetic shoes » en 1994 il attire tout plein de petits débris métalliques, petites reliques rejeter par la ville. Ce que l’on peut rapprocher de l’art modeste décrit par Andre Cadere, lui aussi praticien et théoricien de la marche. L’artiste explique que selon lui le contexte de réalisation de ses œuvres, sont tout d’abord d’être fait, puis d’être vu, car le regard viendrait confirmer l’existence de l’oeuvre.

Los zappatos magneticos, 1994, Havana, document photographique.

Cependant, à mon sens, la plus belle des transmissions reste encore l’invitation et l’incitation.

Spiral Jetty

Spiral Jetty, Smithson, 1970, Utah.

Cette œuvre est une gigantesque Spirale de pierre au abord d’un Lac salé de L’Utah. Au delà de son aspect monumentale, elle est intéressante dans la quête qu’elle propose au public : trouve moi si tu peux. Elle est visible selon le bon vouloir de la nature. Il me semble qu’un artiste a tenté de la retrouver en tant que performance et a documenté son voyage par des photographies. Il ne la trouvera jamais, cependant il en accoucha d’une nouvelle.

Notre corps est notre premier outil, il est politique. La marche quant a elle, permet un franchissement, une attitude propice à la découverte de soi et de l’autre ainsi de ce qui nous entoure, si on accepte de dépasser les frontières et limites imposées. Marcher franchir les obstacles, aboutir où échouer. C’est œuvres nous montrent qu’au final :

Le plus important ce n’est pas la destination, ce n’est pas le but, c’est le voyage que l’on effectue.

La notion d’artiste arpenteur a donc énormément évolué au fil du temps, et c’est peu à peu éloigné de la notion d’image pictural qu’elle avait à ses débuts, pour faire place à l’acte en lui même. Elle prend tout son sens en se détachant du matériel et devient le prétexte à la découverte, en s’opposant à l’accélération de nos sociétés qui parfois accapare notre esprit. Elle nous invite à la contemplation et a être plus réceptif au monde qui nous entour, prenant tour à tour des aspects divers et variés. Dans ce cadre elle devient un outil de création artistique en nous rendant plus perméable au monde extérieur et à nous même. Paul Ardenne parle dans son ouvrage de ce culte de l’extrême très présent dans nos sociétés qui abouti notamment à la perte du désir de voir. Cette pratique se propose comme une alternative, mais n’en est pas moins un acte engagé.

1 Thierry Davila, marcher créer,2002, édition du regard.

2Dominique Baqué, op. cit, p. 243.

3 Paul Ardenne, Extrême – Esthétiques de la limite dépassée, Paris, Flammarion, 2006, chapitre 1.

4Thierry Davila, marcher créer, p.114

5 Honoré de Balzac Physiologie du mariage, XI. 1826.

6Marcher créer Thierry Davila, p.45

7Francis Alÿs et David Torres « Francis Alÿs simple passant » art press n°263 décembre 2000 p.20

8André Cadere, Histoire d’un travail (1977-1978), Gand, Herbert-Gewad, 1982, p. 12.

9Paul Ardenne, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002, p. 51

Interventions autour de l’art textile contemporain dans l’espace public

Au sein du présent article, nous tenterons de faire des rapprochements entre l’art textile et la question de l’espace public au travers la présentation et l’analyse de quatre projets artistiques, tantôt installations, tantôt performance, des artistes Sheila Hicks, Elise Peroi, Lorraine Oades et Rieko Koga. Ces artistes, hormis Lorraine Oades qui s’empare également du son, de la vidéo et du film dans ses œuvres, travaillent le textile sous différentes formes et se réapproprient des techniques traditionnelles de tissage, broderie, tricot ou encore crochet. Il s’agira de comprendre de quelles manières leurs gestes plastiques, liés au textile, interrogent ici l’espace public : à la fois l’architecture, la place du spectateur et sa participation au sein de l’œuvre, les frontières entre espace privé et espace public mais également de mettre en évidence certaines limites dans le discours de ces artistes.

Il semble essentiel, de revenir en introduction sur l’évolution et la place de l’art textile dans l’histoire de l’art afin de re-contextualiser la pratique des artistes présentées. Ainsi « longtemps considéré comme uniquement fonctionnel ou décoratif, l’art textile n’est devenu que petit à petit un médium artistique à part entière. Les artistes et les critiques ont menés un combat acharné contre un système hiérarchique qui se révélait être désuet, excluant et stéréotypé. Une hiérarchie qui date de la renaissance et qui établit une classification stricte entre ce qui est traditionnellement nommé les beaux-arts ou les arts appliqués (ou arts décoratifs, artisanat d’art). Les arts dits majeurs sont associés à l’idée, au génie, tandis que les arts dits mineurs sont rapportés au matériau, au travail manuel, mécanique et à la fabrication des objets. »[1] Plusieurs mouvements dans l’histoire de l’art ont cependant intégré la pratique du textile, c’est le cas par exemple du mouvement «Arts and Crafts » apparu à la fin du XIXe siècle en Angleterre sous l’impulsion, entre autre, du philosophe et critique d’art John Ruskin et William Morris, artisan et illustrateur. Ces artistes-artisans réagissaient à l’inquiétude que leur inspiraient la révolution industrielle et les progrès mécaniques entrainant une perte des savoirs faires spécifiques. Il s’agissait alors de nouer beaux-arts et art-décoratif en réhabilitant le travail fait à la main et en se réappropriant des techniques d’artisanat traditionnelles. Ces idées vont irriguer certains mouvements d’avant-garde européennes tel que le groupe hollandais De Stijl ou encore le Bauhaus. L’artiste Anni Albers fut ainsi une figure majeure du Bauhaus, dont elle intégra l’atelier textile en 1923. Après la fermeture de l’école elle partit enseigner au Black Montain College aux Etats-Unis. Ses œuvres vont s’inspirer de l’artisanat tissé des différentes cultures sud-américaines, dont nous allons voir un peu plus loin qu’ils ont également influencés l’œuvre de l’artiste Sheila Hicks qui fut d’ailleurs l’élève de Josef Albers, mari d’Anni Albers. Dans les années 1960-70 de nombreuses artistes et théoriciennes féministes vont s’emparer des travaux et de la pensée d’Anni Albers. C’est en grande partie à ces femmes, qui vont s’emparer du textile, que nous devons la résurgence de ce médium dans les arts plastiques. Il s’agissait pour ces artistes, nous pouvons par exemple nommer la célèbre figure de Louise Bourgeois, de s’emparer d’un médium que l’on a très longtemps (dans les sociétés occidentales du moins) relégué au rang d’un art domestique, réservé aux femmes, d’où l’expression populaire « travaux de dame » pour désigner les travaux d’aiguille. L’historienne de l’art et sociologue Aline Dallier, spécialiste de ces questions textiles disait ainsi « les travaux d’aiguilles, autrement dit la couture, la broderie, la dentelle, la tapisserie et le tricot, font historiquement partie de la vie de la femme. (…) Si nous nous accordons aujourd’hui sur le fait que les travaux d’aiguille ont participé à l’esclavage de nos mères et de nos grands-mères, il n’est pas sûr que ce soit toujours au nom d’un même idéal et il n’est pas évident que toutes les femmes aient vécu cette contrainte de la même façon. Dans bien des cas la couture sera au contraire ressentie comme une forme d’activité compensatrice et, plus près de nous, comme une forme d’expression contestataire. »[2] Elle fait ainsi allusion à l’usage qu’en font des artistes féministes, détournant les codes du textile pour réaliser des œuvres contestataires et provocantes, réflexion sur la condition de la femme, sa place dans la société, le regard posé sur sa sexualité. Aujourd’hui, l’art textile contemporain a encore évolué : « cet art est devenu visible, omniprésent à un niveau national et international dans le monde de l’art. Si les créations d’artistes comme Louise Bourgeois, Tapta ou encore Marianne Berenhaut s’inscrivent d’abord dans la lignée d’une revendication féministe, une évolution se dessine. Les gestes de tisser, de broder, de coudre, mais aussi d’utiliser le vêtement dans des pratiques performatrices, se retrouvent dans le travail d’un nombre impressionnant d’artistes, culturellement diversifiés mais toujours préoccupés par des questions de genre. Élargissant le champ des pratiques et les redynamisant de façon parfois surprenante(…) l’exploration de ce territoire permet à présent de mêler diverses questions liées au genre, à l’intime, à l’économique, voire à la géopolitique. »[3]

Ainsi, il n’est pas anodin que le corpus d’œuvres que nous allons analyser soit le fait uniquement d’artistes femmes: nous devons replacer cela dans une histoire de l’art textile, qui, comme nous venons de le voir est empreinte de féminisme, mais à dépasser, sans pour autant l’abandonner, cette question. L’art textile contemporain permet d’interroger l’histoire, la société tout comme les rapports politiques et sociaux au sein de nos sociétés actuelles.

Sheila Hicks, Apprentissages, suite d’installations in-situ élaborés pour le Festival d’Automne à Paris, de septembre à décembre 2016

Source: www.ipreferparis.net

Dans le cadre du festival d’art du spectacle le Festival d’Automne qui se déroule à Paris, l’artiste Sheila Hicks a été invitée à investir plusieurs lieux dans la ville par le commissaire d’exposition Clément Dirié. La première intervention a eu lieu dans la cours du musée Carnavalet : la cours des Marchands Drapiers avec son jardin à la française et ses arcades. Des centaines de fils de laines colorés et tressés semblent ainsi dégouliner le long de la façade du musée et des colonnes tout autour des jardins. De grosses pelotes de laines trônent au pied de la statut de la Victoire au milieu de la cours et sont visibles depuis la rue où déambulent les passants. Enfin, fil de laines et laine bouilli viennent se loger entre les courbes des haies taillées. Selon le commissaire d’exposition, l’artiste « aime à s’imprégner du lieu qu’elle va investir, observant la façon dont déambule les gens, comment circule la lumière ». Ici, l’inscription dans l’espace public du travail de Sheila Hicks semble pertinente dans la façon dont elle tente de faire dialoguer textile et architecture en faisant résonnant la fluidité et la mollesse de la laine avec la rigidité du bâtiment de pierre. De même, la texture du textile qu’elle emploie fait écho à la texture de la végétation du jardin dans la cours : les deux se mêlent. Se situant donc en extérieur, la matière du textile est également appelée à se transformer et à évoluer avec le temps et les probables intempéries, les fils vont sans doute se déplacer, la laine se gorger d’eau. La deuxième intervention a lieu dans une série de vitrines dans Paris où l’on peut observer différentes installation de Sheila Hicks : accumulation de textiles contre la vitrine, fils tressés comme des rideaux, bulles de matières… L’idée est de surprendre le spectateur dans sa déambulation urbaine, de l’amuser et de l’intriguer.

Le travail de Sheila Hicks s’est toujours situé à la frontière des arts appliqués et des arts plastiques, catégories auxquels elle accorde d’ailleurs peu d’intérêt. Elle s’est passionnée, au cours de nombreux voyages en Amérique du Sud pour les tissages des civilisations précolombiennes : leurs structures, mode de fabrication, les relations entre couleur, motifs, formes. Elle explique ainsi à propos de ses installations: « Le textile est un moyen incomparable pour construire le dialogue avec l’autre. Chacun peut venir ici, s’asseoir, commencer la conversation tout en manipulant des fibres. Il n’y a pas une bonne manière de faire ou une mauvaise. Vous pouvez tisser de manière incorrecte et quelque chose en sortira, un « bâtard » très intéressant. Bien sûr les couleurs et les textures sont très importantes dans ce que je fais. Il y a un aspect expérimental. Il y a de l’humour mais c’est aussi une chose sérieuse. Il faut faire l’effort de comprendre comment ça fonctionne. Cela peut-être hypnotique, surprenant. »[4]

- Elise Peroi, Labyrinthe#séries, Bruxelles, février 2016

Source: http://eliseperoi.com/

Le second projet que nous allons analyser est celui d’une jeune artiste, Elise Peroi, plasticienne et designer textile, diplômée de l’académie Royale des beaux-Arts de Bruxelles. En février 2016, dans le cadre de l’évènement « la Foire attraction » l’artiste a disposé dans différents lieux de la ville, généralement au pied de différentes vitrines de magasins et cafés, de petits métiers à tisser qu’elle a confectionné. Ces métiers à tisser ainsi disséminés dans l’espace public sont une forme d’invitation pour les passants, à s’en emparer. En effet, pour faire fonctionner ces métiers à tisser il faut être deux : chacun noue une extrémité du métier avec des rubans autour de sa taille puis chacun peut commencer à tisser un petit morceau d’une pièce. Chaque objet est accompagné d’une notice afin d’accompagner pas à pas les personnes qui souhaiterons s’en emparer. Ici, la mise en valeur du textile par le biais de la possibilité d’une pièce à tisser est prétexte à la rencontre, au dialogue. Il s’agit d’inviter les personnes à « tisser des liens » au sens propre comme au sens figuré dans le renouement avec une technique ancestrale, le tissage. L’important n’est pas tant la production d’un objet finis, d’une pièce achevée mais bien le processus, le geste en action. C’est l’acte de faire et l’échange suscité qui est au cœur de l’œuvre. L’inscription d’une œuvre textile au sein de l’espace urbain semble également pouvoir renvoyer sous une forme métaphorique à la notion de réseau et de trame, dans une forme de résonance formelle avec le réseau de la ville et les relations qui s’y nouent. Elise Peroi a également réalisé deux performances où elle fait de nouveaux appel au tissage : au sein de deux vitrines de petits commerçant et à partir de deux décors à tisser à échelle 1 qu’elle a conçu, elle coud, tisse patiemment. Le geste du tissage, de l’utilisation du textile met en jeu cette fois ci le corps en son entier, dans une forme de danse, de transe dans un geste mainte et mainte fois répété à l’identique, comme l’élaboration d’une écriture textile personnelle à laquelle peuvent également se joindre les spectateurs devenant alors acteurs de la performance.

- Lorraine Oades, Sewing (d’après une œuvre de Gabrielle Roy), Montréal

Source: plepluc.org

Cette performance fut présentée dans le cadre de l’exposition « Sur l’expérience de la ville » mis en place par la commissaire d’exposition Marie Fraser.

L’artiste Lorraine Oades, installée pendant 32 jours dans une vitrine donnant sur la rue St Henri, brode sur de larges bandes de tissus des extraits des 32 chapitres des versions originales française et anglaise du roman Bonheur d’occasion de l’écrivain Gabrielle Roy. Ce roman, publié en 1945, met en scène des personnages évoluant dans ce même quartier St Henri à Montréal entre février et mai 1940 au cours de la Seconde guerre mondial alors que le Québec souffre encore des conséquences de la Grande Dépression.

Que reste-t-il de cette histoire aujourd’hui ?

L’artiste en coud des bribes, des résidus, elle jette un regard sur le passé, un passé déjà réécrit au travers de la fiction. Lorraine Oades pose la question de la textualité de l’histoire.[5] Elle entremêle passé et présent en s’ancrant résolument dans la fiction. Elle extrait du récit des bribes d’histoire sans pour autant être dans une restitution de la réalité. Elle ne brode que des morceaux d’histoire, comme la mémoire parsemée de trous : il y a l’oubli. Et « la mémoire aujourd’hui implique nécessairement l’oubli. Lorraine Oades ramène cette mémoire au niveau de la rue, au niveau des gens, et c’est pour cette raison qu’elle s’est placée à l’intérieur d’une vitrine dans le quadrilatère où se déroule le roman. Elle cherche ainsi à convoquer la mémoire des gens, leurs souvenirs mais aussi ce qu’ils ont oublié. Cette œuvre est de l’ordre de la répétition au sens d’une remémoration ».[6]

Après la présentation de ces trois œuvres, il parait important de revenir sur une notion qui d’une certaine façon les traverse toute, à savoir les rapports entre le texte et le textile. Nous avons ainsi parlé d’un « langage du textile », d’une « écriture textile » et dans « Sewing » Lorraine Oades brode un récit. Entre texte et textile, la similitude entre les deux mots n’a rien d‘anodin car ils ont la même racine étymologique latine « textus ». Textus signifie « tissu »: ce mot est construit à partir du verbe texere qui signifie « tisser » (construire, tresser en entrelaçant) mais aussi entrelacer, échanger des propos, composer les lettres en langage usuel. Odile Blanc, dans l’introduction de l’ouvrage collectif « Textes et textiles. Du moyen-Âge à nos jours » explique ainsi « Ecrire et broder. Imprimer et tisser. Dès les origines de la production du texte et des images, ces couples conceptuels ont correspondu à des échanges d’objets et de pratiques entre l’univers du livre et celui de l’étoffe. »[7] Elle nous rappelle également « C’est dans la poésie archaïque grecque que l’on retrouve la métaphore préfigurant le texte écrit dont les Romains seront les propagateurs à partir de Cicéron. Dans cette longue histoire, un poète romain du viesiècle, Luxurius, mérite une attention particulière. Selon cet auteur, l’écriture est la chaîne d’un tissu dans laquelle le lecteur introduit sa propre trame vocale de façon à tisser le texte, qui se défait par conséquent après chaque lecture. Cette théorie du texte dans laquelle la lecture est un re-tissage de l’écrit par le lecteur – et qui rappelle combien l’opposition écrit /voix est essentielle aux Anciens – est une des grandes leçons transmises par l’Antiquité. »[8] Sortons des cultures occidentales, nous pouvons également mettre en lumière le fait que chez les Dogons, parole et tissu ne font qu’un. Le tissage est une activité fondamentale : tisser c’est entrecroiser des fils pour créer un tissu mais c’est aussi construire la parole. Dans la mythologie Dogon, le Nomo communiqua aux hommes la parole par le tissage. Comme l’araignée produit ses fils, l’ancêtre mythique crache 7, 8 fils de coton qu’il sépare en deux parties égales entre ses dents – dents supérieures – fils pairs – dents inférieures – fils impairs – évoquant le peigne du tisserand. En ouvrant et fermant la mâchoire, le génie reproduit le mouvement vertical des lisses permettant le passage des fils de trame. La pointe de la langue du génie assure les fils de chaîne et la bande de tissu se forme hors de sa bouche « dans le souffle de la parole révélée ». Le tissu est alors parole au sens le plus littéral. Le mot tissu en dogon-soih-signifie « c’est la parole ».[9]

- Rieko Koga, The tree of life, Eglise des célestins à Avignon, 2015

Source: enquetedimages.blogpost.fr

Source: enquetedimages.blogpost.fr

Cette dernière œuvre que nous présentons est une installation textile de l’artiste japonaise Rieko Koga qui fut présentée à l’église des célestins à Avignon dans le cadre du « Parcours d’art : singularité plurielle » où une trentaine d’artistes contemporains investissent différents lieux de la ville, lieux patrimoniaux, muséaux, cours, jardins…

Rieko Koga a étudié le design textile à Tokyo mais vit et travaille depuis une dizaine d’années à Paris. Son travail de broderie et d’installation textile comporte une dimension méditative et spirituelle très importante. L’artiste se réapproprie un point de broderie traditionnel japonais, le point « sashiko » et son travail s’imprègne de l’existence des tissus de prière japonais où les points de couture ont un pouvoir magique. De cette manière, le fait que cette installation soit présentée dans une église semble entrer en résonance avec la pratique de l’artiste. En s’inscrivant dans un lieu originellement de recueillement et de prière, l’œuvre de l’artiste prend une dimension presque sacré. Dialoguant avec l’architecture du lieu, cette installation arachnéenne et légère est à la fois en accord mais entre également en paradoxe avec ce lieu fait de pierre. Un jeu se crée également avec la lumière venant du sommet de l’église, un jeu de transparence, l’œuvre est comme un ciel brodé au-dessus de l’artiste. Nous pouvons nous poser la question : une église peut-elle être un espace public ? Nous pouvons sans doute le considérer comme tel. Il s’agit d’un espace à l’intérieur mais qui traditionnellement doit être ouvert à tous et pour tous. D’ailleurs, dans son sens étymologique, religion signifie relier…

Les interventions plastiques de ces différentes artistes liés au textile, dans l’espace public, sont ainsi éminemment poétiques mais ne se cantonnent pas à une simple ornementation de l’espace. Elles tentent réellement de dialoguer avec les spectateurs-passants, d’en faire même parfois un acteur de l’œuvre. L’investissement de la vitrine par plusieurs de ces artistes amène à s’interroger sur une certaine frontière entre espace privé et espace public, l’espace intérieur de la vitrine étant à la fois un espace visible où l’on montre, on expose littéralement mais aussi un endroit où l’on se cache, se retranche de l’extérieur. Marie Fraser disait ainsi : « Plusieurs œuvres exposés dans “Sur l’expérience de la ville” reposent sur cette frontière délicate des sphères publics et privés ; je pense plus particulièrement à Devora Neumark, à Ann Ramsden, Lorraine Oades (…) » Les artistes que nous avons présentés parlent du langage du textile comme d’un langage universel. Patrice Hugues, dans son ouvrage « Le langage du tissu » nous dit ceci « Le tissu est apparu très tôt, dès que l’homme a connu les comptes et pratiqué les dénombrements, avant l’écriture, aux temps néolithiques. Je suis convaincu que le tissu est un medium tout à fait actuel, permettant la communication de choses autrement inexprimables, une articulation très particulière de soi à autrui, de l’intime le plus individuel au collectif le plus largement public. Fonctions secrètes et vitales du tissu et en même temps pouvoirs d’une ampleur universelle. »[10] Cependant, il nous faut conclure en insistant sur le fait qu’il nous faut être prudent sur l’ idée d’un langage universel du tissu. Est-ce parce que ces œuvres font appel aux matériaux textile et qu’elles sont présentes dans l’espace public qu’elles peuvent être comprise par tous dans une sorte « d’immédiateté de sens » dont nous semble parler ces artistes ? Il nous est permis d’en douter et nous pouvons également rappeler que chaque projet s’ancre dans un contexte institutionnel assez marqué qu’il faut également interroger, même si rien, cependant, n’enlève à ces œuvres leur charge poétique et fictionnelle.

[1] CRENN Julie, Arts textiles contemporain : quêtes de pertinences culturelles », Thèse Art et histoire de l’Art, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 2012, en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-0121474745

[2] DALLIER Aline, « Les travaux d’aiguille », Les cahiers du GRIF n°12, Bruxelles, 1976, p.49

[3] « Défilages : genre et art textile aujourd’hui », Appel à contribution, Calenda, Publié le jeudi 10 décembre 2015, http://calenda.org/349969

[4] Dossier de presse : Sheila Hicks au festival d’Automne, propos recueillis par Clément Dirié, juin 2016

[5] FRASER Marie, Sur l’expérience de la ville. Intervention en milieu urbain, Optica, 1999

[6] ibid

[7] BLANC Odile, Textes et textiles du moyen âge à nos jours, ENS Editions, 2008

[8] Ibid

[9] Cours de Joëlle Deniot sur « Le tissu : objet esthétique polysémique », www.master-culture.info/cours.sociologie.art

[10] HUGUES Patrice, Le langage du tissu , Broché, 1982

Les fonctions sociales des œuvres d’art dans l’espace public de Tadashi Kawamata

Image

Quelques définitions

- L’espace public représente dans les sociétés humaines, en particulier urbaines, l’ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui est à l’usage de tous, soit qui n’appartient à personne (en droit par ex.), soit qui relève du domaine public ou, exceptionnellement, du domaine privé. [1]

- L’art public est un terme générique décrivant une œuvre d’art conçue et exécutée pour être placée dans cet espace public. Les formes artistiques qui interviennent dans l’espace public s’interrogent souvent sur les phénomènes sociaux. L’art public met l’accent sur la communication entre les publics et ses environnements.

- Le « in situ » : L’œuvre et le lieu font corps L’œuvre ne pourrait pas fonctionner ailleurs.

- L’éphémère, temporaire : L’œuvre a une durée de vie limitée.

Je construis, je détruis, je construis, je détruis, je construis… C’est comme une fleur. La fleur pousse, éclot et se fane, et l’année suivante elle éclot à nouveau. C’est un ensemble continu, qui existe dans plusieurs lieux, en Europe, au Japon, en Amérique. Parfois il éclot ici, parfois là.

Tadashi Kawamata

Petite bibliograpie de Tadashi Kawamata et brève présentation de ses démarches

Plasticien japonais Tadashi Kawamata né en 1953 sur l’île de Hokkaido au Japon. Depuis début des années 80, il réalise dans le monde entier des œuvres temporaires placées dans l’espace public (In Situ).

Son matériau de prédilection est le bois, poutres et planches, qu’il utilise dans des installations pour modifier notre perception et notre expérience des sites. Il s’agit souvent d’architectures, passerelles, ponts, passages surélevés qui semblent naître du lieu et qui demandent à être empruntés. A l’origine de son travail, Tadashi Kawamata s’intéresse à des questions liées à l’urbanisme. Les chantiers de construction ou de démolition, les zones intermédiaires subsistant dans l’espace urbain sont investies par l’artiste. Il utilise pour ses constructions les matériaux mêmes du site, en les «recyclant».[2]

Les fonctions sociales des projets de Tadashi Kawamata

Il y a certes plusieurs installations de Tadashi Kawamata autour desquelles on retrouve de nombreuses personnes, surtout si elles sont bien visibles dans un lieu assez central et perçues comme sympathiques ou attachantes par les usagers, comme le Pont Evreux. En quoi l’installation en question favorise-t-elle cet attroupement ? Ensuite, en citant quelques projets de Kawamata ci-dessous, j’essaie d’analyser cette question.

- Les projets rendre les gens conscients d’une ville

Série Favelas

L’idée vient de Sao Paulo et Rio de Janeiro, il était en résidence à Sao Paulo, juste à côté des favelas. La police est arrivée et a tout détruit. Une semaine après, ils avaient commencé à reconstruire. Il est marqué par la volonté de vie de la population. Il a trouvé que dans cette situation nomadique, ce cycle temporel, une grande influence sur l’idée de construire et de détruire tout en recyclant les matériaux.[3]

Il avait alors construits de petites cabanes précaires, à la manière des « habitats » de SDF, dans des espaces délaissés. Il crée alors la série des Favelas, qui fera scandale de la part son contraste avec l’environnement d’exposition.[4] Le but de cette série d’être une idée, une suggestion destinée à ceux qui réfléchissent à ce qu’il se passe dans la société. [5]

Sur la voie, Évreux, 2000

« Sur la voie »

Évreux, France

April – May, 2000

Évreux est une ville qui a subi de forts dommages au cours de la Seconde Guerre mondiale, Après les bombardements allemands de 1940 puis les bombardements américains de 1944, la ville fut complètement détruite, il ne restait plus que quatre bâtiments debout.

Kawamata s’est dit qu’il pouvait relier ces quatre anciens monuments et créer une sorte de pèlerinage, une sorte de passage ou de pont au milieu de la ville.

« Ainsi, d’un bâtiment à l’autre, connectés par une ligne, les visitant un par un, les gens effectuent un pèlerinage. Chemin faisant, ils retracent mentalement le passé et le présent de la ville ». Selon l’artiste.[7]

- Les projets rendre les gens conscients d’un lieu

Le passage des chaises

Le « passage des chaises » semble être une œuvre « in situ » : ses caractéristiques viennent du lieu où elle est réalisée. En effet, Kawamata semble donner un rôle symbolique aux matériaux utilisés pour sa réalisation, ici des chaises prises dans l’édifice religieux lui-même. Selon les publics, ils trouvent finalement les chaises qui ont été superposées chaotiquement de 10 mètre de haut semblent une grande prière qui prie dans cette ancienne église.

« Le passage des chaises » Chapelle Saint-Louis de l’Hospital de la Salpêtrière Festival d’Automne à Paris, France, September 1997

- Le projet contre l’oublie

Under the water, Tokyo in progress, 2011

L’idée de cette installation vient du tsunami qui a touché le 11 mars 2011 la côte nord-est du Japon. Kawamata a vu les images, les films documentaires, c’était très dur, très triste. Et personne ne pouvait rien faire. Le tsunami est venu et reparti, il a duré une demi-heure. Et ça a bouleversé des vies. Ça a été un très grand choc pour Kawamata. Il est à Paris, il ne peut pas aller des aider en tant que bénévole. Donc quand une galerie lui a demandé une installation, il a dit oui, et il a eu cette idée, Under the Water.

Under the Water

Centre Pompidou Metz, 2016

Under the Water; détails

Selon l’artiste, il y a deux impression sont en jeu dans Under the Water. Si on imagine l’installation vue du dessus, c’est une reproduction de l’image de tous ces déchets qui flottaient sur l’eau, sur l’océan, juste après tsunami, le tsunami lui-même était très violent, mais après, tous ces débris ont reflué vers la mer, très lente, très doucement. C’est une image très calme, sans mouvement, les déchets flottent, c’est très silencieux. Mais si les spectateurs se placent sous l’eau, s’ils regardent vers le ciel, l’impression est différente.[8]

Comme la plupart de ces projets, Kawamata va re-créer cette installation dans d’autres lieux. Il a déjà un projet à Tokyo maintenant, une tour. Il espère que cette tour pourra venir à Paris. Après le tsunami, il y a eu une quantité énorme de déchets qui venaient des bâtiments détruits, genre cet mille tonnes ou quelque chose comme ça. Comment faire disparaître ces déchets est un des problèmes qui se posent[9], C’est un sujet sensible parce que les gens ne veulent pas que tout ça disparaisse. Ça fait partie de leur vie, de leurs souvenirs. L’idée de Kawamata est de construire la tour à partir de ces débris[10] à Tokyo d’abord, et qu’ensuite cette tour viendra à Paris, comment les déchets qui flottent sur l’océan, et qui le traversent. La tour fera le même trajet. Après Pairs, il voudrait que la tour revienne au Japon et y reste.

La plupart des installations de Tadashi Kawamata sont temporaires ou éphémères, mais cette fois ci, il veut que cette tour en garde le souvenir, que tout ne soit pas détruit. Les gens essaient d’oublier que le tsunami a eu lieu mais les débris ne disparaissent pas, ils vont revenir.[11]

Pourquoi le matériau choisi est très souvent du bois ?

Pour simplifier le projet. Kawamata ne pense pas trop au matériau. Pour lui, une fois qu’il a choisi quelque chose, il faut continuer. Si on cherche un matériau, on peut penser au métal, à la pierre etc., c’est compliqué.

Il y a des raisons économiques aussi : les bois ne coûte pas cher du tout, et il peut en trouver n’importe où, il y a un format standard. Il est aussi un matériau idéal pour construire et déconstruire surtout la plupart des travaux de Kawamata sont temporaires. Il dit souvent que n’importe qui peut le manipuler, n’importe qui peut planter un clou, scier une planche, même des enfants. C’est un matériau qui est très ouvert, qui est international et qui ne coûte pas cher, tout ça me va très bien. Et puis je n’ai pas besoin de le transporter, je peux en acheter ou en récupérer n’importe où. C’est donc l’un des meilleurs matériaux possibles.[12] Bien sûr qu’il utilise parfois aussi des journaux, [13]des chaises, des bateaux,[14] et puis des genres de containers en métal, parce que ce sont des éléments systématiques. Mais bien sûr, les journaux et les chaises sont faits à partir de bois.

Deux éléments essentiels dans les travaux de Tadashi Kawamata

- Sur place

Kawamata privilégie l’espace public, car l’espace public lui permet de comprendre les systèmes sociaux qui font partie de la vie de chacun de nous.

Chaque fois il a reçu une proposition, il va sur place sans rien savoir, il y va, il marche, il recueille des informations, une carte, des photos. Il rentre à l’hôtel pour dormir, mais quelque chose lui reste en mémoire. Il garde toujours sa première impression à l’esprit. Plus la première impression est forte, plus le projet est fort. Ensuite il commence à faire des esquisses très générales. Si les commanditaires l’acceptent, il commence alors à faire des maquettes et des dessins plus précis. [15]

- La communication

La collaboration et l’échange d’idées sont des aspects très importants pour Kawamata. Quand il travaille avec d’autres personnes sur ses projets, il a une sorte d’influence mutuelle, ils influencent Kawamata et Kawamata les influence, et il y a une forme d’égalité entre l’artiste et les assistants ou les gens qui soutiennent le projet. Ça peut aller tellement loin que les réactions des gens qui participent à un projet peuvent mener à sa réussite ou à son échec.

Je suis toujours intéressé par l’échange constructif d’idées entre tous les participants, les organisateurs, les commissaires, les ingénieurs, les équipes de construction, tous les assistants et le public. C’est particulièrement important pour les projets qui sont installés dans l’espace public. Je trouve que c’est intéressant de travailler avec des gens, de connaître leurs idées, leur point de vue. Je crois en particulier que l’égalité est vraiment très importante.[16]

Plus ils sont nombreux à participer, plus il y a des nouvelles idées qui émergent. Ces nouvelles idées et expériences requises pourraient servir tout de suite pour le projet en cours et aussi pour les futurs projets, c’est chaque fois un projet différent, mais la continuité de la précédant, donc tout entier est un seul projet qui se poursuit.[17]

Conclusion

Les installations de Tadashi Kawamata qui sont installées dans l’espace public, ils ont toujours un lien qui s’établit avec le public, avec l’espace public et les personnes du public.

Les œuvres d’art dans l’espace public est capable pour influer sur des situations sociales ou même sur la société. Par contre, l’art n’a rien de très social, ce n’est pas que l’art soit la seule chose qui puisse changer la société pour sûr, chacun peut essayer de mettre à profit de manière active, sa propre créativité pour changer la société. Kawamata n’a pas d’ambition de restructurer la société tout entière. Il produit, encore et encore, un trouble passager dans les modèles de société qu’imposent les structures de pouvoir, et de provoquer un changement de cette manière-là. Il a montré une idée, une suggestion destinée à ceux qui réfléchissent à ce qu’il se passe dans la société. La fonction des installations de Kawamata est simplement rendre les gens conscients d’une ville, d’un lieu. Un fois cela arrive, ses idées et son travaille peuvent toucher des gens. C’est la responsabilisté des artistes et de l’art.[18]

Bibliographie et filmographie

- Tadashi Nawamata Entreriens, Edition Lutanie, Paris, 2013

- Tadashi Kawamata. Tree Huts. Kamel Mennour, Les Presses du réel, 2010

- Collection WORKS & PROCESS (double DVD, 5 heures de programme / 11 films en complément). a.p.r.e.s éditions, 2005.

- Quand l’art donne le tempo! Un film de Gilles Coudert, Edition A.P.R.E.S. 2010

- WORKSHOP KAWAMATA (livre / DVD), Co-édition a.p.r.e.s édition/La maréchalerie-centre d’art contemporain, 2008.

- Tadashi Kawamata, Mémoire en demeure (livre / DVD), a.p.r.e.s éditions, 2007

Site web

- FAPE 2009 Installation, p.47http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/file/PDFAV/installation.pdf

- Espace_public, Wikipedia; https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_public

- http://www.gameurz.fr/leblogdevic/2013/05/24/lart-japonais-19-tadashi-kawamata-seconde-partie

- https://artplastoc.blogspot.fr/2012/11/136-tadashi-kawamata.html

- http://www.tk-onthetable.com/newfiles/act.html

[1] Espace_public, Wikipedia; https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_public

[2] FAPE 2009 Installation, p.47 ; http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/file/PDFAV/installation.pdf

[3] https://artplastoc.blogspot.fr/2012/11/136-tadashi-kawamata.html

[4] http://www.gameurz.fr/leblogdevic/2013/05/24/lart-japonais-19-tadashi-kawamata-seconde-partie

[5] Les projets Field Work, Favela et Prefabrication [1994] ont tous pour but d’être une idée, une suggestion destinée à ceux qui rélféchissent à ce qu’il se passe dans la société. Conversation entre Tadashi kawamata et Bettina Paust, 2003 ; Entretiens ; Edition Lutanie, Paris,2013, P.61.

[6] La source de photos : http://www.tk-onthetable.com/newfiles/act.html

[7] KAWAMATA. Collection WORKS & PROCESS (double DVD, 5 heures de programme / 11 films en complément). a.p.r.e.s éditions, 2005.

[8] Tadashi Nawamata Entretiens, Edition Lutanie, Paris, 2013 p.106

[9] Ibid. cet entretienentretiens daté en 2012.

[10] Kawamata a déjà reçu des réactions de certaines personnes qui vivent dans la région touchée par le tsunami. Les habitants de la région n’aiment pas beaucoup son idée. Ils ont l’impression que Kawamata va exposer, exhiber leur maison et leur vie.

[11] Ce projet n’est pas de récupérer les déchets dans l’océan, c’est plus métaphorique.

[12] Entretien avec Tadashi Kawamata par Cerise Fontaine, à Paris, le 18 mai 2012; Tadashi Kawamata Entretiens, Edition Lutanie, Paris, 2013 p.115

[13] Projet Daily news , installation de tonnes de journaux invendus

[14] Projet Barquitos, Valencia 2003

[15] Entretien avec Tadashi Kawamata par Cerise Fontaine, à Paris Le 18 mai 2012, Entretien,éditions Lutanie, 2013; p.120

[16] Ibid. Conversation entre Tadashi Kawamata et Bettina Paust, 2003 ; p.58

[17] Ibid. L’échelle peut être différente, le matériau… C’est un projet continu, quie suit la même idée, le même concept, mais le lieu est différent, des personnes différentes me viennent en aide, l’organisation est différente, c’est à chaque fois une expérience différente. Mais en même temps c’est toujours la même chose. P.103

[18] Tadashi Nawamata Entreriens, Edition Lutanie, Paris, 2013 p.61

Krzysztof Wodiczko : art public critique.

Cet article est une présentation du travail de Krzysztof Wodiczko d’après son livre « Art public, art critique ». La notion d’art public critique est essentiel chez lui et sera expliquée dans un premier temps. Ses travaux seront ensuite étudiés selon trois dispositifs dans l’espace public, soulevant des problématiques différentes à travers plusieurs sujets de la société à qui il tente de faire élever les voix. Il s’agira aussi de prendre une distance par rapport aux propos de l’artiste en analysant les réels effets de ses projets.

Krzysztof Wodiczko est un artiste Polonais qui s’intéresse aux droits humains, remet en question la classe dirigeante et tente de donner une voix aux marginaux et aux victimes d’abus à travers différents dispositifs dans l’espace public. Dans son livre « Art public, art critique » trois formes émergent : ses projections sur monument, son travail avec les sans abris et un intérêt pour la communication entre immigrés et non immigrés dans la ville.

Wodiczko considérait que ce qui était appelé « art dans les lieux publics » dans les années 70 n’était pas attaché à une pratique sociale comme on le revendiquait puisque que cet art était en fait isolé des questions publiques critiques et seulement montré dans le domaine public, ce qui en fait une décoration urbaine. Car comme le dit l’artiste « croire que la ville peut être affectée par des galeries d’art public à ciel ouvert ou enrichie par les aventures muséologiques à l’extérieur, c’est commettre une erreur philosophique et politique totale. Car depuis le 18ème siècle, la ville fonctionne comme un projet esthétique et muséologique, comme une galerie d’art public monstrueuse consacrée à des installations architecturales et environnementales, les peintures murales, graffitis, happenings… Enrichir cette galerie dynamique, au nom du public, revient à décorer la ville sans rapport avec l’expérience et l’espace citadins, c’est aussi contaminer cette expérience par des pollutions esthético-bureaucratiques. » [1]

En revanche, l’art public critique est une remise en question des « structures urbaines et des moyens qui conditionnent notre perception du monde »[2], la ville y voit son fonctionnement symbolique, politique et économique être remis en question.

On peut donc se demander comment la pratique artistique peut-elle créer un discours critique entre le public et l’architecture symbolique, en rapport avec les événements contemporains ?

Par nos déplacements dans la ville et entre les bâtiments nous ne nous concentrons jamais sur les corps des monuments, le contact avec ces derniers est inconscient. La méthode de projection qu’utilise Wodiczko rétablie la concentration sur le monument et son architecture. La projection de nuit révélera son corps, le support du pouvoir et permet parfois de ne pas demander d’autorisations puisque les bureaucrates ne travaillent pas la nuit.

En effet, le travail de l’artiste le met dans une position d’entre deux : entre autorisation administrative, policière et le message qui doit toucher le public.

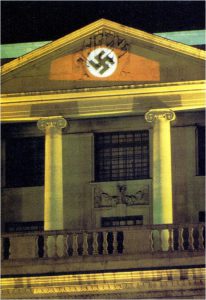

Par exemple, en 1985 à Trafalgar Square, à Londres, Krzysztof Wodiczko avait l’autorisation de projeter des mains sur la colonne de Nelson. En projetant un missile dessus et des chenilles de chars à son pied, il a déjà enfreint les règles. Il devait réagir en fonction des circonstances : une délégation d’Afrique du Sud avait demandé de l’argent au gouvernement britannique que Margaret Tchatcher avait accepté malgré la discrimination qu’il y avait avec le régime d’apartheid, provoquant même une manifestation devant l’ambassade protestant cette décision. L’artiste réagit donc aux événements et en rapport avec les manifestations qu’a vu défiler l’architecture. Puisqu’en plus de ne pas projeter les images attendues, il a détourné un projecteur de la colonne de Nelson sur l’ambassade d’Afrique du sud en y projetant une croix gammée.

Trafalgar Square, Colonne de Nelson, Londres, 1985

Avant de réaliser la projection, l’artiste avait consulté un avocat pour savoir ce qu’il risquait, c’est-à-dire être arrêté pour troubles sur la voie publique. Au bout de deux heures, un policier est intervenu et la projection a été écourtée. Malgré son interruption, la photographie a permis de la faire perdurer dans le temps, et elle est également restée dans les esprits de ceux qui l’ont vue.

Avec cette projection, Wodiczko a essayé de comprendre comment la ville pouvait opérer comme un environnement de communication et surtout a souligné le fait qu’elle devait être considérée comme une expérience individuelle selon le milieu social, géographique de celui qui y vit.

Trafalgar Square, Ambassade d’Afrique du sud, Londres, 1985

Dans sa position d’entre deux, il a parfois détourné plus subtilement les autorisations.

C’est notamment le cas avec une projection qu’il a réalisé sur le siège  du parlement Suisse. Cette dernière devait faire partie d’un spectacle et l’image devait donc être acceptée par l’administration tout en touchant le public. Wodiczko a donc choisi de projeter un œil sur le fronton mais sans préciser que cet œil allait bouger en regardant d’abord la Banque nationale puis la Banque cantonale, la Banque de la ville de Berne, le sol de la place fédéral sous laquelle il y a la réserve d’or suisse, pour finir sur les montagnes et le ciel. « Le monument devenait comme le parlement qu’il abrite, très conscient de la situation qui l’entoure. »[3]

du parlement Suisse. Cette dernière devait faire partie d’un spectacle et l’image devait donc être acceptée par l’administration tout en touchant le public. Wodiczko a donc choisi de projeter un œil sur le fronton mais sans préciser que cet œil allait bouger en regardant d’abord la Banque nationale puis la Banque cantonale, la Banque de la ville de Berne, le sol de la place fédéral sous laquelle il y a la réserve d’or suisse, pour finir sur les montagnes et le ciel. « Le monument devenait comme le parlement qu’il abrite, très conscient de la situation qui l’entoure. »[3]

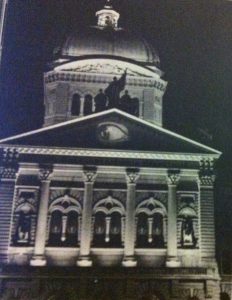

Siège du parlement Suisse, Berne, 1985

Les projections précédentes sont des critiques politiques et morales qui s’inspirent des événements et des faits qui se situent autour des bâtiments qu’elles utilisent comme support. Elles se servent de l’architecture historique pour dénoncer des situations graves ou étonnantes de la société actuelle (ici dans les années 80).

Mais Krzysztof Wodiczko dénonce aussi des problèmes socio-économiques avec ses projections, il donne notamment une place importante aux sans-abris dans son travail : il a projeté des sans-abris sur un personnage historique, le monument symbolique, commémoratif de la guerre de sécession de Boston s’est adapté aux publics contemporains de la ville. Par la pratique de l’art public critique l’architecture ne doit plus être des structures stables mais devenir un réel système social. Avec le marché immobilier, l’architecture traduit les inégalités économiques de la société en expulsant des personnes dans l’espace public. Elles deviennent des sans-abri exposés de force à l’extérieur et en permanence, devenant des monuments urbains positionnés à des points stratégiques de la ville, plus impressionnant encore par leur vie. Les sans-abri deviennent les monuments mobiles de la ville.

Le but de la projection était d’obliger les surfaces de l’architecture à révéler ce qu’elles refusent d’admettre. Les sans-abri sont agrandi à l’échelle des monuments et les monuments deviennent des sans-abri, la projection étonne le public par le caractère familier des images et fait sourire les sans abris : le théâtre immobilier de l’architecture est confronté à la survie des sans domicile fixe. Wodiczko donne de nouvelles symboliques aux monuments, s’adaptant à leur époque, qui seraient devenus funéraires ou décoratifs.

« Homeless Projection II », Boston, Etats-Unis, 1986.

Monument commémoratif de la Guerre de Sécession.

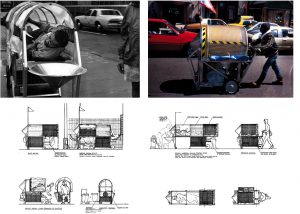

Parallèlement à ses projections, Krzysztof Wodiczko a prolongé cette mise en avant des problèmes socio-économiques par la réalisation de véhicules pour le sans-abri. En effet, forcé de constater qu’à l’hiver 1987-88 70 000 personnes vivaient dans les rues de New-York puisqu’elles n’étaient pas prioritaires pour les logements provisoires et que les refuges municipaux étaient dangereux, l’artiste a crée un véhicule qui serait une façon d’améliorer leurs conditions de vie difficiles.

Il a donc collaborer avec ces derniers pour l’élaborer et a ainsi fait en sorte que le véhicule serve d’abri tout en pouvant se déplacer rapidement en emportant ses affaires puisqu’ils sont souvent chassés par les autorités et qu’ils ramassent des boîtes et bouteilles pour récupérer les consignes en magasins pour se faire un peu d’argent.

Projet de Véhicule pour les sans-abri, 1988

Mais un objet de design peut-il vraiment résoudre les problèmes socio-économiques de la ville ?

Ce projet a été vu comme absurde en utilisant le design pour révéler un problème de la société moderne et qu’en plus il prétend résoudre les besoins liés à ces conditions de vie. Le véhicule dénonce le fait que la société croit toujours résoudre les difficultés humaines par la maîtrise des techniques, tout en mettant en avant un problème qu’elle ne résout pas. De plus, les véhicules ont été confisqués, dans ce sens ils ne permettent donc pas de résoudre les problèmes des sans-abri, associé au fait que les objets ne sont pas industrialisés, ils sont là pour faire prendre conscience. Et c’est sur ce point que les véhicules ont fonctionné, en rendant visibles les sdf dans l’espace public en leur donnant un statut légitime afin de forcer une prise de conscience du passant. C’est pour la même raison qu’ils ont été confisqués, ils mettaient en avant ce problème que la société essaye d’oublier. La critique est donc morale et politique, plus qu’une solution immédiate pour les sans-abri, et la polémique qu’il y a eu autour montre que le projet a tout de même fonctionné.

Son travail est beaucoup controversé et pose la question de l’instrumentalisation de la pauvreté, de la « faiblesse » des gens. C’est également le cas avec la projection de Tijuana où des femmes travaillant dans une usine mexicaine racontaient des abus de leur vie : viol, alcoolisme, drogue… le visage projeté directement sur le centre culturel de Tijuana afin de leur donner la parole dans une société qui ferme les yeux sur ces abus. Le problème étant que, parfois, ces femmes ont pu croire que ce projet allait leur permettre de guérir, de se reconnecter avec la société, de faire changer les choses alors que rien n’a réellement bougé.

« The Tijuana projection », Tijuana, Mexique, 2001

« The Tijuana projection », Tijuana, Mexique, 2001

Image source

Auparavant, l’artiste avait déjà eu la volonté d’élever la voix d’une autre minorité de la ville : les étrangers. Il a fabriqué un bâton qui permet aux immigrés de raconter leur histoire à travers un moniteur vidéo (et des objets contenus dans ce baton), traduit dans la langue du pays où se déroule la performance, à quiconque dans la ville est attiré par sa forme et la performance de son détenteur. L’écran est de petite taille, à hauteur du regard pour pousser le citoyen à s’approcher du visage de l’immigré.

Bâton d’étranger, 1992

L’objet avait pour objectif d’aider à la communication entre immigrés et non-immigrés en lui permettant aussi d’évoquer la complexité et la singularité de son expérience. Il s’agissait d’un acte de parole public que les étrangers n’ont pas habituellement. Le bâton force une rencontre et renvoie au bâton biblique, peut-être pour reconsidérer le statut de l’étranger souvent exclu. Il permet de faire réfléchir sur les conditions de vie des étrangers en le mettant en relation avec quelqu’un qui ne l’est pas.

Les étrangers ayant un problème de langue, Wodiczko a réalisé un travail de traduction important dans ses projets, toujours dans l’intention de résoudre, ou du moins d’aider, le problème de ces derniers.