Raphaël Barontini a grandi à Saint-Denis dans la banlieue nord de Paris. Après un Bac en Arts Plastiques, il suit ses études à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris ainsi qu’au Hunter College of Art de New York. Il obtient son diplôme en 2009.

- En regardant vos œuvres, nous pouvons identifier un langage classique, totalement revisité, et mélangé avec une certaine contemporanéité. Par exemple, dans la plus grande partie de vos œuvres, vous représentez des personnages qui rappellent les grands portraits du XVII-XVIIIe siècle. Quels sont vos sources d’inspiration parmi les grands maîtres du passé ?

L’histoire de la peinture a une grande place pour moi, c’est une sorte de fascination. Je cherche à l’intégrer d’une manière assez frontale dans mes œuvres en jouant sur ses symboliques propres. Je regarde les œuvres de Velázquez à Goya, en passant par Hyacinthe Rigaud ou les artistes plus contemporains comme James Ensor.

- Vos œuvres comportent à la fois un lien avec la réalité et une forte composante fantastique. Que représente pour vous cette union ?

Cette composante fantastique est d’abord venue de manière inconsciente dans mon travail. Il est vrai que dans mes références picturales, j’ai beaucoup regardé le travail d’artistes comme Goya ou James Ensor. Le fantastique est une composante qu’on ne peut pas vraiment contrôler. Dans mes œuvres, elle surgit soit dans les peintures, soit dans les pièces sur papier sous la forme de figures hybrides. Cette dimension fantastique ou onirique apparaît aussi dans mon travail par d’autres biais. Mon intérêt pour « l’Afro-futurisme », mouvement artistique méconnu en France, mais qui s’est développé dans les pays anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, va dans ce sens. L’« Afro-futurisme », est né dans les années soixante-dix grâce à un jazzman afro-américain s’appelant Sun Râ. L’idée-fleuve du mouvement était de projeter les enfants d’ex-esclaves noirs dans un ailleurs cosmique. Quand certains prônaient le retour des noirs des Amériques vers l’Afrique, Sun Râ prônait, lui, un départ pour Saturne et l’espace intersidéral. Ce mouvement qui croise traditions ancestrales africaines et nouvelles technologies est de la pure science fiction. C’est cela qui me séduit. Ce mouvement fait aujourd’hui des émules aussi bien dans la musique que dans les arts visuels. D’ailleurs j’ai moi-même travaillé, il y a quelques années, avec un Dj New Yorkais qui s’appelle Mike Ladd : sa pièce sonore était diffusée dans mon installation : Célébrations. Mike Ladd a le même mode de pensée que le mien, mais appliqué à la musique. Dans cette installation, j’avais réalisé une parade de peintures-bannières et lui avait, au travers d’une pièce sonore, réuni des extraits de musiques traditionnelles de l’Afrique de l’ouest et des Caraïbes, en la mixant avec des arrangements électroniques. L’autre lien au fantastique vient, peut-être, de mon intérêt pour le collage et de son association aux mouvements du Surréalisme et de Dada. L’association d’éléments hétérogènes dans une nouvelle réalité, plastique celle-là, est pour moi fondatrice dans mon travail. Elle crée du nouveau, de l’étonnant, et mélange les iconographies. Ces choses qui paraissent étrangères et qui se réunissent dans l’espace du tableau laissent au spectateur un espace d’interprétation essentiel.

Vue de l’installation duo avec Mike Ladd, Sambodrome (commissariat Mathieu Buard) — avril 2012 © Raphaël Barontini

- Le digital, à première vue, recouvre un rôle prépondérant par rapport à la « peinture classique » basée seulement sur l’utilisation de pinceaux, de toiles et de couleurs. Quel rôle, la technologie a-t-elle dans vos travaux ? Est-ce que c’est un point de départ ou seulement un instrument d’exécution ?

Dans mes compositions, il y a une espèce de structure de base, avec une idée principale que je développe sur Photoshop. Puis, vient le temps de la peinture. Typiquement, avant de travailler, je fais une association de plusieurs éléments à l’ordinateur en prenant différents détails : par exemple le corps d’une statuette votive africaine, une collerette, une perruque, des masques avec d’autres éléments, puis je crée un « collage digital ». Je cumule beaucoup de photos pendant mes voyages : c’était le cas de Haïti en 2013, au Mexique en 2009, aux États-Unis, mais aussi quand je vais dans les musées. Je prends des photos en créant une espèce de répertoire duquel je m’inspire. Depuis six mois j’ai découvert le site Pinterest, une espèce de photothèque en ligne où, quotidiennement, on peut trouver des mises à jour. Je crois que là c’est une bonne manière de découvrir des images, parfois rares.

- On peut trouver dans vos œuvres un rappel continu à l’idée de créolisation et vous montrez un grand intérêt pour l’intégration et pour la diversité. Pensez-vous qu’à travers l’art, le message d’égalité entre les gens puisse avoir une réception plus profonde ?

L’art ne peut pas changer le monde, mais j’ai toujours pensé que les artistes ont une fonction dans l’histoire et un rôle dans la société.

Je fais référence à Édouard Glissant pour ce qui concerne la question du mélange, la question du métissage et comment ce métissage peut donner du nouveau ou, en tout cas, du surprenant et de l’inconnu. Il y a une belle citation de Glissant que j’avais noté à propos de la créolisation et dans laquelle je me reconnais : « La créolisation, c’est un métissage d’arts, ou de langages qui produit de l’inattendu. C’est une façon de se transformer de façon continue sans se perdre. C’est un espace où la dispersion permet de se rassembler, où les chocs de culture, la disharmonie, le désordre, l’interférence deviennent créateurs. C’est la création d’une culture ouverte et inextricable, qui bouscule l’uniformisation par les grandes centrales médiatiques et artistiques. Elle se fait dans tous les domaines, musiques, arts plastiques, littérature, cinéma, cuisine, à une allure vertigineuse ». Glissant est assez clair dans cette réflexion, assez annonciateur, et complètement en phase avec la réalité. Ce sont des choses qu’on ne pourra pas éviter : le mélange des cultures est indispensable et s’il s’est déjà fait par le passé, pourquoi ne se ferait-il pas aujourd’hui ? J’essaye de rendre concret cette pensée par une sorte de traduction plastique, par le collage, l’addition ; je cherche à lier des iconographies et des références qui viennent de cultures et d’époques complètement différentes, pour créer quelque chose de surprenant et de nouveau, sans perdre ce lien avec l’histoire.

- En plusieurs occasions, vous avez affirmé que Saint-Denis est votre laboratoire. Pouvons-nous affirmer que, d’une façon ou d’une autre, la ville représente votre travail et que votre travail représente la ville ?

Ce n’est pas faux. Je dirais que la ville de Saint-Denis a une dimension symbolique pour moi, avec sa basilique, qui nous plonge dans l’histoire de France et, en même temps, sa réalité contemporaine de capitale métissée et créolisée. Mon travail est fortement lié à mon histoire personnelle, j’ai grandi à Saint-Denis, dans une famille très métissée et mon travail plastique s’est construit de manière inconsciente sur toute ma jeunesse. Ces raisons m’ont porté, d’une manière logique et naturelle, à rester à Saint-Denis pour vivre en contact avec cette réalité en mouvement et la beauté dure de son quotidien.

Si j’étais installé ailleurs, dans un autre pays, j’aurais choisi un territoire similaire à Saint-Denis, avec un mélange culturel, où l’artiste a une fonction, un besoin d’être là pour lui, pour son travail, mais aussi pour les autres.

- Vous avez réalisé différentes séries. Y a-t-il une clé de lecture qui unit toutes celles-ci ?

Au fond, dans mon travail, quelque soit la forme que cela prend, la figure est omniprésente. Il y a toujours un lien avec l’histoire de l’art et ses symboles, avec l’histoire de l’Europe et du « Nouveau Monde ». Les problématiques politiques qu’elles sous-tendent et qui résonnent encore aujourd’hui dans notre monde contemporain, dans les faubourgs de nos grandes villes. La « créolisation » de Glissant est pour moi une matrice conceptuelle et créatrice qui au final, se retrouve dans toutes mes séries. Et il est vrai que plastiquement, j’use des mêmes techniques : peinture traditionnelle, sérigraphie, impression digitale, photographie qui forment une sorte de cohérence entre mes différentes séries d’œuvres.

- Dans la série Célébrations vous avez utilisé un format insolite : le format arrondi des portraits qui rappelle les anciens étendards de familles nobles. Quelle est votre source d’inspiration ?

La forme des peintures Bannières provient de plusieurs références. Cette forme arrondie rappelle d’abord les étendards des processions chrétiennes ou religieuses. Mais on retrouve aussi, dans les carnavals où défilent les écoles brésiliennes de samba, ou pendant les célébrations vaudous en Haïti, des pièces textiles du même type avec broderies, perles et franges.

Avec la création des Bannières, il y avait l’idée de déplacer le statut de la peinture. Voir ce qu’il se passe quand on enlève le châssis de la toile et qu’on la transforme en bannière. Ce qui m’intéressait, c’était de faire percevoir au spectateur que la peinture peut sortir de l’espace d’exposition pour être portée, exhibée dans l’espace urbain, dans la ville ; que ces Bannières pouvaient recouvrir quelque chose de « commun », qui puisse représenter un groupe de personnes, une pensée.

Raphaël Barontini, Série Célébrations, Marie Antoinette, 2013, technique mixte sur toile, 210 x 150 cm ©Raphaël Barontini

- Ce qui frappe le plus dans la série Portraits de cour est la reproduction de sujets historiques du XVII-XVIIIe siècles dans une forme contemporaine et, dans quelques cas, la substitution de la vraie identité du personnage avec celle d’un visage anonyme. D’où vient cet intérêt pour « la cour » ?

La première série « sérieuse » que j’ai réalisée en 2007 et qui s’appelle Portraits de cour a, en effet, eut un impact pour la suite de mon travail. L’idée était de prendre des grands classiques de la peinture française comme les portraits de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, ou les portraits de Marie Antoinette, et en remplacer les personnages historiques par des habitants de Saint-Denis que je prenais en photo lors de shooting. Par exemple, j’ai réalisé un portrait équestre d’un petit prince sur l’exemple de l’œuvre de Velázquez Portrait du prince Baltasar, en faisant poser Issa, un petit enfant d’origine malienne de Saint-Denis et en le représentant comme un petit prince. L’idée était aussi un retour sur l’histoire de Saint-Denis avec sa basilique qui est le tombeau des Rois de France. La série des Portraits de cour est un jeu symbolique, sur la question de la représentation d’une identité française métissée, en réutilisant des représentations du pouvoir séculier qui sont présentes dans tous les livres d’histoires. L’idée de faire intervenir des gens qui parfois n’avaient aucune idée de cette histoire était un jeu « carnavalesque » qui rappelle les inversions où les hiérarchies sociales sont bousculées : le maître devient l’esclave et l’esclave devient le maître, les hommes peuvent se transformer en femmes et vice-versa.

Raphaël Barontini, Série Célébrations, Black venus, 2013, technique mixte sur toile, 210 x 150 cm ©Raphaël Barontini

- Vous avez réalisé une série de photographies, The Guards, pendant un voyage en Haïti. Comment avez-vous choisi les protagonistes des photographies ?

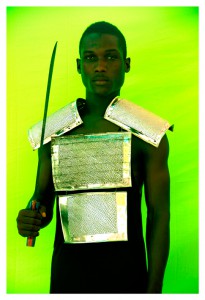

The Guards est une série née pendant un projet de résidence en Haïti et, surtout, grâce à la découverte de la ville de Jacmel qui m’a inspiré. Le projet est lié à l’histoire de la République d’Haïti qui est la première république « noire » à avoir eu l’indépendance, qui a fait la guerre aux généraux de Napoléon et a réussi à gagner son indépendance. L’idée était celle de rendre hommage à cette histoire de la « République noire » avec une espèce de « cour royale » un peu imaginaire. Le casting a été fait sur place, dans une résidence au sud d’Haïti, dans l’arrondissement de Jacmel, dans la campagne où beaucoup d’habitants pratiquent encore le vaudou d’une manière forte et profonde. Les protagonistes des photos sont un petit garçon (même si tous pensent qu’il est une petite fille), son père, le Roi doré. C’était lui que je voulais comme protagoniste quand je l’ai vu pour la première fois dans le quartier. Il a un regard très expressif. Le troisième personnage est Rody, un jeune homme représenté sur fond vert. Il y avait quatre photos dans le projet initial ; j’avais aussi fait des photos avec l’une des plus grandes prêtresses vaudou haïtiennes, très belles, mais avec un regard très masculin. Malheureusement, le costume que j’avais imaginé pour elle ne marchait pas du tout en photo et j’ai dû renoncer. Quand je suis parti pour Haïti, j’avais seulement ramené avec moi des tissus : tissus dorés, tissus argentés, tissus verts. Sur place, j’ai cherché à créer les coutumes avec des objets de récupérations et des végétaux. J’ai utilisé des bouts de boîtes de conserves de légumes, dorées et argentées, comme les tissus que j’avais avec moi, pour réaliser les armures. Pour le petit garçon, j’ai pris les feuilles d’un arbre exotique haïtien. Ces grands portraits ont été exposés par la suite sur la grande Place Toussaint Louverture à Jacmel lors d’une exposition collective.

Raphaël Barontin, The guards, 2013, photographie ©Raphaël Barontini

- Colosses sont des tableaux d’illustrations hybrides, ni totalement humaines, ni totalement animales. Comment est née la série ?

Le nom Colosses est tiré d’une gravure de Goya où est représenté un personnage géant dans une plaine, comme un colosse imaginaire. Le premier Colosse que j’ai réalisé reprenait un peu la pose de celui-là : il était intitulé Kamala. Cette série est directement liée à l’imagerie du carnaval. Dans le carnaval de la Guadeloupe, il y a des « géants », appelés Wacha-wacha, formés par des groupes de jeunes qui ouvrent le carnaval avec des fouets et souvent coiffés de cornes. Peut-être une image un peu dure, mais en même temps liée au carnaval.

Raphaël Barontini, Série Colosses, Kamala, 2010, technique mixte sur toile, 250 x 180 cm ©Raphaël Barontini

- Vous avez réalisé deux séries intitulées Têtes vaudous, l’une à sujet masculin et l’autre à sujet féminin. On peut le définir comme un sujet très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?

Les séries sont nées au moment où j’ai découvert les bannières vaudous haïtiennes. Quand j’ai réalisé la série, j’étais à New York. Ce qui a défini le sujet des têtes vaudous a été la volonté d’avoir une figure unique sur un fond blanc où la réserve du papier à toute son importance. On y voit l’association par collage d’une figure humaine et de quelque chose d’organique ou végétal. La figure du personnage est complètement hybride. Le féminin et le masculin, je ne les ai pas du tout réfléchi. La première série reprenait un portrait réalisé par Fragonard d’une baronne bourgeoise que j’ai vue au Metropolitain Museum de New York. Pour la masculine, j’ai pris une photographie de végétaux, en particulier de racines, que j’ai retravaillée via Photoshop et que j’ai associée à une tête.

Raphaël Barontini, Têtes vaudoues – série n°1, 2008, encre et sérigraphie sur papier BFK rives, 76 x 56 cm ©Raphaël Barontini

Raphaël Barontini, Têtes vaudoues – série n°2, 2008, encre et sérigraphie sur papier BFK rives, 56 x 38 cm ©Raphaël Barontini

- La série Généalogie voit l’assemblage d’un visage concret, celui d’un enfant, à des visages anonymes et parfois incomplets.

Le visage de l’enfant est celui d’un enfant de Saint-Denis que j’ai utilisé aussi pour le portrait équestre inspiré de la peinture de Velázquez. La série Généalogie est née à une époque où j’avais un livre très intéressant sur les arbres généalogiques, notamment diffusés au Moyen Âge. J’aime beaucoup tomber sur de vieilles iconographies. À partir de cette idée, j’ai développé la série Généalogie.

- Vous participerez au prochain Salon de Montrouge. Quelles œuvres pourrons-nous voir à cette occasion ?

Je vais montrer à Montrouge de nouvelles pièces qui seront présentées sous la forme d’une installation « parade ». Il y aura deux types de pièces. Des peintures sur bois de grands formats qui feront penser à des « peintures-pancartes » et des sérigraphies sur tissus qui seront comme des « drapeaux-banderoles ». Ce qui lie ces deux familles d’œuvres est, comme pour mes « peintures-bannières », l’idée de voir des travaux portés, déambuler dans l’espace urbain.

Valentina Alessia Parisio