Propos recueillis à Paris le 30 mars 2015 par Sophie Rusniok Faire les choses à 33% : « le 12 mars 2006, je suis monté jusqu’à un peu en dessous du deuxième étage de la tour Eiffel. Ce qui correspond à peu près à 33% de sa hauteur. »

Faire les choses à 33% : « le 12 mars 2006, je suis monté jusqu’à un peu en dessous du deuxième étage de la tour Eiffel. Ce qui correspond à peu près à 33% de sa hauteur. »

Comment en êtes-vous arrivé à ce travail sur ces actions, pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

J’ai deux démarches ; une qui consiste à réaliser des actions dans ma vie de tous les jours et une où je réalise des installations in situ. J’ai commencé par les actions il y a dix ans aux Beaux-arts de Grenoble. Plus ou moins influencé par Gianni Motti (qui y était prof à l’époque). Il m’a ouvert à ces questions d’art sans objets. Son travail me touchait beaucoup, bien plus vivant qu’une peinture ou qu’une photographie. Tout cela parle de notre réalité bien concrète. Lors d’un Workshop il a déclaré : « on va faire une intervention dans la rue, filmée, dont le titre commencera par “démo”», ce qui pour moi ne signifiait pas grand-chose. D’ailleurs avec les autres étudiants, on était tous désintéressés. Quelques jours avant le rendu, voyant qu’on ne faisait rien, il nous a mis un peu la pression et demandé de réaliser quelque chose sinon on n’aurait pas nos examens. Il fallait donc produire, peu importe quoi. Produire pour produire. Personnellement, ça m’a décoincé. Je me suis détaché de ce que je faisais et n’y projetais aucun enjeu. Je suis intervenu sur un passage-piéton en faisant des allées et venues (dès que je pouvais passer, je passais – pendant 5 minutes). C’est une idée que j’ai eu spontanément et que j’aurais eu honte de mettre à l’épreuve dans un autre contexte ; je n’avais rien à en dire, cela m’échappait complètement. Cependant, lors de la projection, j’ai senti que le public accrochait. Le lâcher-prise avait amené à quelque chose d’intéressant.

Peut-être que cette réussite a créé un horizon d’attente chez vous qui ne pouvait qu’être déçu ? Vous parliez d’un lâcher-prise qui en facilitait l’accès, cela semble incompatible avec l’idée d’attente.

Une attente, oui j’en avais une. Et oui, ça bloquait le processus créatif. On peut dire que ça s’est débloqué en 2006, trois ans après la vidéo du passage piéton. À cette époque, j’étais déconnecté du monde de l’art, je ne connaissais personne, je n’avais aucun moyen de me projeter dans un espace d’exposition. Cela n’aurait d’ailleurs eu aucun sens de produire une sculpture. Je l’aurais gardée chez moi. Pour quoi faire ? Mais je voulais travailler. Le seul lieu où je pouvais me projeter, c’était dans ma vie et mon quotidien. Même si il n’y a pas directement de public, c’était comme une matière mise à disposition. Aussi, le fait de vivre cette déconnexion a certainement joué un rôle dans le fait de m’orienter vers des actions qui ne sont pas des standards, tels que la peinture, la photographie ou les installations. Ce sont des objets plus marginaux qu’on a moins l’habitude de voir.

Avant cette pause, quelle était votre pratique artistique ? Pensez-vous qu’il faille en passer par une démarche un peu plus conventionnelle qui ferait l’objet d’une remise en cause, afin de traiter de ces questions de l’intérieur ?

Je faisais de la photographie. Non, je pense que cela aurait pu se faire en se passant de la photographie. Ce qu’il faut sans doute, c’est baigner dans le monde de l’art, avoir les codes, connaître le travail de beaucoup d’artistes pour savoir ce qui se fait, mais la pratique est optionnelle. Sans connaître le travail de Closky, je n’aurais par exemple certainement pas « fait les choses à 33% ».

Il y a, comme vous le disiez, deux pans dans votre pratique, les actions et les objets ou installations. Quel rapport entretenez-vous avec l’objet d’art, si minime soit ce rapport ?

J’ai longtemps ressenti un certain malaise avec le fait de produire un objet matériel, physique, qui perdure et qui contiendrait un héritage – ma pratique artistique. L’infuser dans du matériel est assez fétichiste et même morbide. Le fait d’aimer un objet nous coupe de la vie. Je voulais que ma pratique soit vivante. J’aurais pu faire le choix de me rapprocher du théâtre, mais je me suis plutôt orienté vers ces actions.

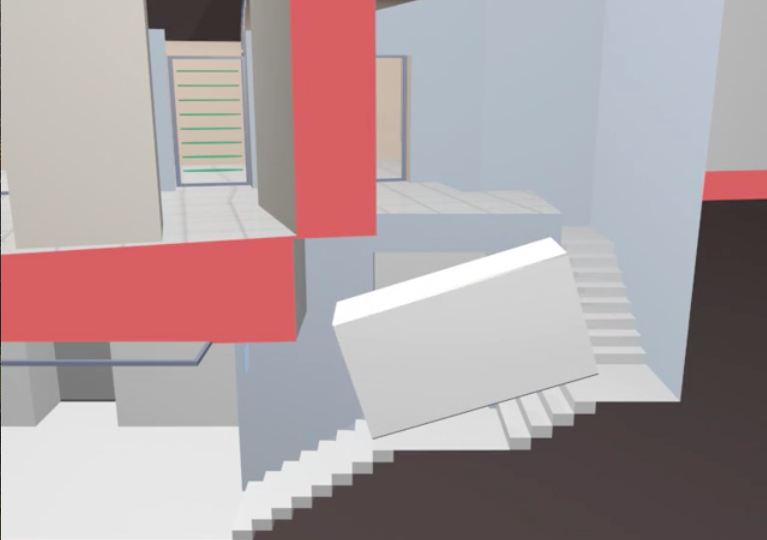

Mais j’ai quand même fait quelques objets. Si par exemple, on prend le projet qui s’appelle « Volume ». C’est un objet. C’est un gros volume blanc (en bois peint) qui représente le plus gros volume qui puisse rentrer de la rue à l’espace d’exposition – en l’occurrence de l’Institut français de Vilnius. Pour accéder à cet espace, il faut passer par des escaliers et des couloirs biscornus. Du coup la forme du volume est déterminée par ces escaliers et couloirs. Il s’agit donc de tourner le projecteur vers ce qui amène à l’espace d’exposition depuis la rue et révoquer cette expérience extra-artistique que le public a faite pour y parvenir. C’est un objet qui parle d’espace architectural évidemment, mais aussi d’une expérience réelle qui s’imprègne d’une dimension vivante.

C’est amusant cette manière de s’adapter à l’espace d’exposition. Que voyez-vous dans la portée de ce geste ?

Comme nous l’avons évoqué, j’avais l’intention d’attraper l’expérience du visiteur plus directement, de focaliser sur son expérience. Et l’espace d’exposition fait partie de son environnement bien réel. On est dans le cas contraire des actions qui doivent en passer par un médium de diffusion et où l’action réelle se passe dans un autre temps, un autre lieu, et est vécu par quelqu’un d’autre.

Et Le Livre et La Chaise ?

C’est une affaire un peu similaire. C’est des objets que je dilue dans des livres (comme un miroir) ou dans la peinture des murs d’une galerie (comme une chaise). Passons les détails techniques, mais ils sont dilués au sens premier du terme. Ils jouent sur la perception de notre environnement. Ils cherchent à la tromper ou à parler de certaines limites de notre jugement.

La Chaise : « Une chaise à été diluée dans la peinture des murs de la galerie 1646à La Haye. Une vidéo de trois minutes présente la démarche : la chaise a été poncée entièrement pour être transformée en poussière, puis mixée à de la peinture. La plupart des murs ont été peints avec ça. Le rendu est légèrement plus sombre que le blanc de la galerie. »

La Chaise : « Une chaise à été diluée dans la peinture des murs de la galerie 1646à La Haye. Une vidéo de trois minutes présente la démarche : la chaise a été poncée entièrement pour être transformée en poussière, puis mixée à de la peinture. La plupart des murs ont été peints avec ça. Le rendu est légèrement plus sombre que le blanc de la galerie. »

S’il y avait une limite à l’immatérialité en art, où se situerait-elle pour vous ? Je pense à l’aporie dans laquelle on se situe lorsqu’on commence à réfléchir à l’interrelation entre la fugacité de l’action d’un côté et la nécessité d’en prendre connaissance.

Ce n’est pas une question facile. J’aurais tendance à dire qu’on ne peut pas la résoudre, que c’est un idéal, une utopie. Au début, lorsque j’ai commencé à faire des actions (sans public, sans filmer, sans photo ou presque) l’idée c’était d’intervenir sur ma vie, ma réalité. De vivre les choses avant tout pour moi. Penser à une représentation de ce que je faisais au moment où je le faisais aurait altéré cette expérience.

Derrière tout ça, il y avait évidemment l’idée qu’à un moment ou à un autre, j’allais « montrer » ces actions dans le milieu de l’art. Mais de la conception à la réalisation du projet, je focalisais sur la manière de vivre tout ça. C’est ça qui m’intéressait.

Vous semblez affirmer là que votre pratique évolue au gré des paradoxes qu’elle soulève ; vous pouvez tenter de tester les limites de cet idéal, mais prôner un art immatériel vous semble assez vain, si je comprends bien.

Oui, rien que pour prôner, il faut parler, cela passe par le corps, c’est quelque chose de matériel. Il y aura forcément un passage matériel, même pour le théâtre c’est le cas. Après on peut jouer sur les mots et se demander ce qui est matériel ou pas…

Au sujet de cette collaboration pour le film, Faire les choses à 33% et le fait que le point de vue soit partagé, est-ce une façon pour vous de ne pas instrumentaliser la vidéo ? Je veux dire que le regard porté sur vous par quelqu’un d’autre sera inédit.

Nous avons travaillé tous les deux à l’écriture, ce qui signifie qu’à partir de là, mon intervention s’est répercutée dans la mise en scène. Ça aurait été intéressant de ne pas l’avoir fait, mais c’est ainsi que les énergies se sont mises en place. Nous pensions à la finalité, mais il y a évidemment une partie qui m’a échappé et dont je n’aurais pas eu l’initiative naturellement : comme par exemple, faire intervenir mes parents et leur demander ce qu’ils pensent de ce projet. C’est extraterrestre ! Un artiste étant passé par les Beaux-arts ne peut faire une chose pareille. C’est d’ailleurs assez difficile pour moi, mais peut-être que c’est l’intérêt.

Vous semblez souvent tester les limites de ces questions de médiation : avez-vous trouvé de nouvelles idées, dans les vidéos par exemple ?

Oui. Actuellement je travaille sur un projet pour lequel je fais des choses que je n’aime pas faire. Comme porter cette montre par exemple. [Mais vous ne la portez pas ! Oui en effet, le temps de l’interview, mais je vais la remettre]. Et j’ai tendance à tâtonner, je suis dans l’expérimentation, je filme, je photographie. Dans le cadre d’une action donnée, je vais commencer par filmer puis m’apercevoir que cela n’est pas concluant. En revanche dans d’autres cas, je me rends compte que le film fonctionne, car on sent une émotion par exemple. Je suis parfois choqué, hors de moi, quand je fais quelque chose que je n’aime vraiment pas. Et la vidéo le retransmet.

Lorsque vous montez dans des manèges à sensations, rien n’est fictionnel ?

Ah non rien du tout ! Je suis secoué, tout mon corps est affecté. Physiquement. Ça m’intéresse beaucoup de partager ce moment.

Justement, au sujet des vidéos vous disiez que vous avez tendance à porter une attention particulière à l’image que vous véhiculez et que la teneur des actions s’en voyait alors modifiée. Pouvez-vous parler de cette authenticité à laquelle vous semblez tenir ?

Si par exemple je force une émotion pour les besoins de la vidéo, le spectateur le ressent très nettement. Ça fausse tout. Ça ne marche pas. Pour le projet où je fais des choses que je n’aime pas, la tentative sera de filmer des situations qui me feront un peu sortir de moi. Où je ne maîtriserai pas l’émotion, ou elle prendra le dessus. Il y aura, comme vous le dites, une dimension authentique qui pourra apparaître alors.

Cela ramène votre propos à la vie et à la façon dont on a le choix de vivre : avec une prise de distance sur soi, au risque de devoir abandonner certaines croyances que l’on a sur ce que l’on pense être. Tout cela me fait penser à certaines pratiques méditatives qui ont pour visée ce recul en tâchant d’être dans l’instant. Cette digression est assez radicale, mais j’aimerais tout de même avoir votre avis, savoir si ces sujets vous intéressent.

Pas trop non. Même si bon, la question de vivre au présent, qui est en raccord avec la méditation, me travaille beaucoup. J’ai toujours tendance à me projeter, mais jamais à me satisfaire du maintenant. C’est assez fort chez moi et ça l’a été depuis mon âge adulte. Ça me préoccupe énormément. C’est très existentiel, car un jour je vais mourir.

Cependant vous l’abordez de manière très légère. Ces problématiques liées à la vidéo, nous rappellent que l’on ne peut être partout en même temps. Il y a celui qui fait l’action, celui qui filme ou celui qui regarde. Cela pose la question de l’ego, du même et de l’autre, c’est existentialiste en ce sens, mais sans toute la lourdeur qui s’y rattache habituellement.

A une certaine période, je fabriquais un moi – en faisant les choses à 33% par exemple. Je fabriquais un autre. Une image en quelque sorte. C’est pour ça que je ne voulais pas qu’on fasse ces actions à ma place.

« J’ai l’habitude de me coiffer avec une sorte de mèche montante de gauche à droite. Et ce depuis pas mal de temps. Plusieurs années peut-être. Aujourd’hui j’ai été faire des photos d’identité, et ai remarqué que la photo était inversée gauche droite. Je me trouvais moins beau comme ça. Je pense que c’est dû à cette mèche qui passe d’ascendante (dans la vraie vie) à descendante (sur la photo). Çacasse la dynamique optimiste de mon image. »

Il y a également cette notion de distance dans le projet ? Faire des choses que vous n’aimez pas, est-ce un test, une façon de tenter de vivre plus pleinement ?

Plutôt pas. Cependant il y a une satisfaction du fait de diffuser ces idées, ces vidéos. Personnellement, j’ai du mal à donner un sens à la vie. Ça ne me rend pas malheureux, mais ça me préoccupe beaucoup. Et j’ai l’impression que les gens autour de moi lui donnent un sens. En tout cas pas le même sens. Mais vraiment, j’y crois pas. Ces actions c’est une manière de dire : Oh ça déconne là ! C’est un cri en quelque sorte. C’est très important pour moi de le dire. Et c’est dans ce rapport au public et au fait de le diffuser que je vois un intérêt, mais pas dans l’expérience « pure » de faire des choses que j’aime pas.

Les actions Faire comme si, m’évoqueraient un entraînement à expérimenter la vie hors du cadre dans lequel on est censé avoir telle ou telle réaction modelée par notre culture, notre environnement. Je pense au moment où vous vous recueillez sur la tombe d’un inconnu.

Je ne vois pas trop les choses comme ça. Pour le projet de Faire comme si, j’imagine des situations fictives et j’agis en conséquence. Par exemple, pour cette question de tombe, j’ai fait comme si j’avais connu quelqu’un (dont j’ai oublié le nom exact) et qui est enterrée au Père Lachaise. Qu’aurais-je fait si je l’avais connue ? Première réponse à cette question : je serais venu laver sa tombe et me recueillir de temps en temps. Alors je l’ai fait. Dans ce cas, le projet c’est de prendre du recul par rapport à ma réalité en suivant une nouvelle grille imaginaire, une nouvelle construction mentale – qui elle, n’est pas réelle.

Faire comme si : « en l’espace de quelques mois, j’ai été plusieurs fois au cimetière du Père Lachaise à Paris faire comme si j’avais connu Hratchine EKSERDJIAN, qui y est enterré. La première fois était une simple visite; j’ai attendu trois minutes devant sa tombe. Pour la seconde fois, je suis venu la laver. Il m’est arrivé depuis d’y revenir passer un moment. »

Faire comme si : « en l’espace de quelques mois, j’ai été plusieurs fois au cimetière du Père Lachaise à Paris faire comme si j’avais connu Hratchine EKSERDJIAN, qui y est enterré. La première fois était une simple visite; j’ai attendu trois minutes devant sa tombe. Pour la seconde fois, je suis venu la laver. Il m’est arrivé depuis d’y revenir passer un moment. »

[En fait je viens de me rendre compte que nous parlons depuis une heure et que ma fameuse montre donne 17h, ce qui fait que je me demande comment j’ai fait pour arriver en même temps que vous à notre rendez-vous qui était prévu à 15h. Il faut la regarder pour aller jusqu’au bout de votre action, peut-être ? Le but ce n’est pas de la regarder, mais de la porter, car c’est cela que je n’aime pas, j’ai l’impression d’avoir des menottes.]

Je voulais revenir au choix de vos actions. Vous réalisez des actions remarquables, fortes de symboles (ascension de la Tour Eiffel, manifestation contre le CPE, etc.) ou bien plus ordinaires. Ce choix est-il arbitraire, le fait du hasard ou l’aboutissement d’un processus ?

Ce n’est évidemment pas du tout arbitraire. C’est au feeling, comme je le sens. J’essaie en général d’explorer la règle de base, comme dans le cas de faire les choses à 33%, qui est d’aller vers des choses de différentes manières, de façon spontanée, de picorer dans tous les petits événements que l’on retrouve dans la vie par leur nature et leur temporalité. La question étant de savoir ce que cela apporte. Si c’est une chose que je n’ai pas encore faite, mais que ça ne nourrit pas le propos, je ne la fais pas.

Vous disiez que vous étiez intéressé avant tout par la manière dont les idées ont un impact sur le réel. Pouvez-vous en parler ?

Je peux vous parler de ce que je lis. Je lis très lentement aussi parce que le texte est en anglais. Ça fait six mois que je lis un livre fascinant, d’un politicien, journaliste et sociologue, Walter Lippmann. Auteur américain du début du 20e. Il parle de la fabrication de l’opinion publique et introduit l’idée de stéréotype en déconstruisant toute valeur d’une quelconque opinion politique ; c’est comme ça que je le prends en tout cas. Nos convictions sont construites par des éléments que nous n’avons pas choisis. C’est plutôt un jeu d’investissement dans des idées qui nous sont tombées dessus plus ou moins par hasard. Aussi, il y a une sorte de loi en psychologie qui nous amène à une forme d’inertie des idées en quelque sorte. Par exemple, si pendant cinq ans, quelqu’un pense selon une certaine direction, il lui sera difficile de penser autrement, car il s’est déjà impliqué dedans… Je suis fasciné par le fait qu’on s’investisse et qu’on croie en des choses. Que ce soit des idées un peu posées par hasard (environnement, culture, etc…), rien d’autre que des idées qui vont façonner notre conception de la vie, du réel. Et dans laquelle on va s’investir, s’impliquer à l’échelle d’une vie entière. Ça m’interpelle vraiment là.

On peut par exemple se faire une certaine idée des Allemands, comme le fait qu’ils aiment la choucroute. Ensuite, l’expérience va venir confirmer ou infirmer cette idée. Si l’expérience confirme notre idée, elle la renforce. Si elle l’infirme, on a alors moyen de défendre sa position en se disant : « tiens, pour une fois, les Allemands ne sont pas comme ci ou comme ça ». On possède de petits mécanismes psychologiques qui nous permettent de continuer dans la voie dans laquelle on s’est déjà investi. On entretient des croyances qui nous sont tombées dessus par hasard et qu’on n’a pas choisies, c’est notre environnement.

Le problème, c’est que l’origine de toute tradition et de toute pratique culturelle peut s’expliquer. Par exemple, pour ce qui est de la question de la choucroute, il se trouve que les terres germaniques y voient se cultiver des choux pour des raisons géoclimatiques. Toutes ces idées ne sont pas arbitraires, c’est juste qu’on ne sait pas d’où cela vient, on ne se pose pas la question. On pourrait même étendre l’exemple aux symboles religieux et aux rites, qui ne sont pas tombés du ciel.

Tout à fait, c’est juste. C’est sûr qu’on a foi dans les choses et comme vous le dites, on n’a pas le temps d’aller creuser pour savoir pourquoi les choux poussent ici et pas là. C’est un monde infini, infiniment complexe et à un moment donné, on a besoin que notre jugement s’arrête sur quelque chose.

Oui, et le fait que ces idées aient un impact sur la réalité, des conséquences qui entraînent les autres avec. D’où l’importance du recul dont nous parlions, d’être très conscient de ce que l’on dit et de ce que l’on fait.

Ah, le recul dont je parle n’est pas motivé par une position morale ou éthique. Je ne sais pas par quoi il l’est d’ailleurs. C’est un besoin qui m’échappe mais ce n’est certainement pas pour être « gentil ».

Au sujet, des 67% qui restent, est-ce rien ou quelque chose ?

Je ne les considère pas. Vous me posez la question, donc je vais y réfléchir. Cependant, jusqu’à présent, c’est davantage l’énoncé positif, faire telle chose à 33% qui cristallise mon intérêt et m’amène à faire l’action en question.

Mais cela suppose de faire le choix de ce qui va manquer, les 67% restants semblent demander à être choisis.

Je dois certainement y penser de manière indirecte. Quand je vais voir des films à 33%, il y a des films que je suis content de ne pas voir en entier, et d’autres que je ne suis pas content de ne pas voir en entier.

Le fait de tronquer le déroulement narratif d’un film et l’identification possible du spectateur qu’il peut engendrer me fait penser à ces notions de recul et de lucidité que nous avons évoquées. C’est une belle contrainte que vous vous imposez là.

Oui, le but est de faire une action élaborée a priori. C’est-à-dire détachée de l’influence du réel. Aussi, pour le projet des 33%, il y a une notion qui était importante pour moi, c’est que cette contrainte soit mathématique. Je voulais créer une relation entre ma vie réelle et ce monde des idées pures. C’était l’impulsion en tout cas.

Revoir sa relation à l’abstraction vous voulez dire ?

Les projets « Faire comme si… » et « Faire les choses à 33% » sont chapeautés par une fascination que j’avais à l’époque pour le monde des idées pures genre mathématique – et que j’ai aujourd’hui tendance à perdre, peut-être avec la maturité. On vit tous plus ou moins avec le monde des idées. Ça prend beaucoup de place dans notre vie. En tout cas moi à l’époque, ce qui m’interpellait c’était cette abstraction du réel. Et, autant je n’avais pas envie de m’abstraire du réel, autant je n’avais pas envie d’y être. C’est pour régler cette contradiction que j’ai fait ces projets.

Dans 13mm large, vous intervenez avec une action très minimale dans une usine, symbole ultime de productivité et de rendement. Y a-t-il un lien à faire avec un encouragement à ralentir le processus ou à être contre-productif comme c’est le cas dans les mouvements de la décroissance ? Est-ce que ces notions vous intéressent ?

Dans la vie en général, oui, mais pas dans ma démarche artistique. Quand je fais mes projets, je ne pense pas comme ça. L’intervention dans l’usine consiste davantage à parler des limites du jugement. Rénover sur un centimètre de large du bâtiment est suffisant pour que l’on s’en aperçoive, et trop peu pour qu’on profite de la rénovation. On est dans un entre-deux.

13 mm de large : « Dans une ancienne usine de sucre, à Vaskiluoto en Finlande, unebande de 13 mm de large et 40 m de long a été rénovée. Rénovée comme c’était il ya 35 ans, lorsque l’usine était en activité. »

13 mm de large : « Dans une ancienne usine de sucre, à Vaskiluoto en Finlande, unebande de 13 mm de large et 40 m de long a été rénovée. Rénovée comme c’était il ya 35 ans, lorsque l’usine était en activité. »

D’accord, donc le degré d’énergie que vous y mettez n’entre pas en ligne de compte à la fin, vous n’y tenez pas particulièrement.

Non. Pour ce projet c’était beaucoup de travail. Parfois certaines interventions demandent peu d’énergie. Dans un cas comme dans l’autre, je n’ai pas envie que ça se voie. Je n’ai pas envie qu’on se pose la question.

Mais j’aimerais revenir à votre question au sujet de l’absence, car cela m’interpelle à présent. En 2011, j’ai lu un texte de Derrida au sujet de la déconstruction disant qu’on construit nos modes de pensée sur ce qui est présent et sans ce qui est absent. Ça m’a beaucoup interpellé. Peut-être que mon travail touche un peu à ces questions. En tout cas elles soulèvent des choses très importantes pour moi.

Concernant Le Livre, vous décidez de vous fixer l’objectif de réaliser un objet demandant une certaine mise en œuvre pour parvenir finalement à un résultat invisible. Pouvez-vous en parler ?

Pour préciser ce qui a été dit tout à l’heure très rapidement, ce livre est un livre dans lequel je vais diluer une tasse de thé. Je transforme la tasse en très fine poussière, puis l’intègre à de la pâte à papier avec laquelle je fais le livre. Les pages seront toutes blanches et légèrement râpeuses – à en croire mes premiers essais.

Concernant l’énergie investie, le fait que c’est laborieux à fabriquer, ça ne m’intéresse pas trop. Je n’associe pas nécessairement mon travail à cette idée de ralentissement. C’est parfois ralenti, parfois l’inverse… Et pour tout dire, je préférais que ce soit facile à mettre en place. (Rires)

Les textes qui évoquent vos actions : vous utilisez sciemment un mode détaché, plus proche du style oral que littéraire. Est-ce encore une fois une manière de parler des codes de l’art – la façon dont on présente son travail, dont on le promeut avec soin – et de ce qui se situe à sa périphérie ?

C’est volontaire, mais je voulais simplement quelque chose de vivant. Après avoir vécu ces actions, j’écrivais pour moi ; pour me les rappeler. Ensuite, ce premier jet est modifié dans le but qu’il soit compréhensible par chacun. Mais là touche d’origine reste là. Dans un style ordinaire. C’est la façon dont je parle, un instant de vie, c’est instantané.

Quel statut donnez-vous à ces textes par exemple ?

J’ai toujours du mal avec la notion de statut et j’ai même du mal à comprendre ce que c’est. Je me pose simplement la question : est-ce agréable ou intelligible ? Ce sont des problèmes d’ordre pratique assez bruts, mais je soigne malgré tout la forme. Si par exemple, les textes ou les intitulés sont trop longs, c’est lassant. Je veux un style simple, trivial, oral, afin de rendre les choses plus accessibles. Ça correspond aussi à ma façon de parler.

Volume : « ce volume (172 x 313 x 101 cm) représente le plus gros volume qui puisse rentrer dans l’espace d’exposition de l’Institut français de Vilnius. La particularité de cette espace d’exposition est qu’il est en sous-sol et qu’il faut passer par plusieurs portes, escaliers et couloirs pour l’atteindre. Une vidéo diffusée à côté du volume décrit l’élaboration de sa forme. »

Volume : « ce volume (172 x 313 x 101 cm) représente le plus gros volume qui puisse rentrer dans l’espace d’exposition de l’Institut français de Vilnius. La particularité de cette espace d’exposition est qu’il est en sous-sol et qu’il faut passer par plusieurs portes, escaliers et couloirs pour l’atteindre. Une vidéo diffusée à côté du volume décrit l’élaboration de sa forme. »

Pardon d’insister, mais c’est en ces termes que votre démarche m’évoque une décélération. Pas en terme de temporalité, mais en terme d’efficacité. Les sciences, les idées hyper-travaillées de certains systèmes de pensée, souvent décontextualisés, défendent consciemment ou non, un idéal de la performance et du toujours mieux. Et je me demandais si vous preniez le contre-pied de tout ça malgré tout.

Un contre-pied à quelque chose qui nous appelle naturellement à vouloir faire le mieux ou être dans la compétition, oui. Cela rejoint en fait une considération plus générale qui est d’interroger l’existence et les moteurs qui la conduisent. Quand on joue à un jeu, on a envie de gagner. Mais sait-on pourquoi on veut gagner ? J’ai même du mal à me poser la question. C’est comme ça. Du coup dans mon travail, j’ai envie de mettre ces moteurs, ces énergies, à distance. De parler de tout ça.